wata

wata

県北の式内社を巡っているうち、古代における斎部(忌部)氏の存在の大きさを感じるようになりました。朝廷との結びつきが大きい氏族が身近にいたと思うと近所の散策もより楽しく感じます。

というわけで、今回は茨城県内でほぼ確実に忌部氏がいたとされる結城市まで足を運んできました。ご紹介するのは大桑神社です。健田須賀神社の兼務社であり、阿波忌部氏ゆかりの神社です!

この記事でわかること

- 大桑神社の由緒・ご祭神

- 結城七社について

- 御朱印のいただき方

由緒

養蚕・農業の神として阿波忌部氏によって創建。当初は現在地より北方の大水河原にあった

洪水により社殿が流失、現在地に再建

同地大字小森の無格社・神明神社を合併

*境内石碑より

*境内石碑より

*境内石碑より

棟札より

ご祭神は椎産霊命、配祀に天照大神です。『日本書紀』の一説では軻遇突智と埴山姫の間に生まれ、蚕と桑、五穀の起源になったとあります。

また、『古事記』には天照大神の食事を司る神・豊受姫神が娘とありますので食物神や農業神といった神格も備えているかと思います。

由緒でもっとも興味深いのはやはり創建の部分。忌部氏は中臣氏と並ぶ祭祀を司る氏族です。特に祭具調達を専門としていたので、結城で幣帛や神職の衣類なども生産していたと考えられます。結城といえば結城紬ですが、それよりはるか昔から衣類を生産していたのでしょう。

当社の鎮座地(住所)は「小森」といいます。忌部氏が移り住んだ頃に「大桑郷」と名付けられ、そのあと養蚕や織物が盛んだったことから「蚕守」と称するようになったそうです。さらに中世の結城氏が統治するようになると合戦のために兵を籠もらせたことから「籠」と呼ばれていたとか。

ちなみに結城市周辺の古墳では勾玉などの玉作に関係する遺跡も発見されています。それらは祭具なので忌部氏も関わっていた可能性がありますね。

今回は詳しく紹介しませんが、結城七社のひとつに数えられています。『結城御代記』によると、結城七社は康永2年(1343年)に結城直朝により定められました。七は七曜星(北斗七星)に由来とのことなので、北辰信仰や道教、陰陽道が関係しているのでしょう。なんとも興味深いことです。

wata

wata

阿波忌部氏の祖神は天日鷲命です。『天の岩戸』の神話では、カジの木を植えて白和幣を作りました。茨城だと鷲子山上神社のご祭神として知られています。

昭和51年(1976年) ケヤキ(天然記念物)

平成4年(1992年) 本殿(市指定)

アクセス

水戸線の東結城駅から車で3分ほど。でも、基本的には車で参拝になるかと思います。

駐車場は。。ないかな?一応、車で鳥居をくぐって駐車できるのですが、個人的にはあまりオススメしません。通り沿いに花畑用の駐車場がありましたので、一時的に停めさせていただきました。

| 名称 | 大桑神社 |

| 住所 | 茨城県結城市小森1 |

| 駐車場 | なし(鳥居を通過して境内に駐車可?) |

| Webサイト | なし |

鳥居

こちらが境内の入口です。社号標に妙なスペースがあると思いませんか?おそらく旧社格の「村社」が彫られていたのでしょう。

社号標は大正11年に建立されました。昭和20年の日本の敗戦により社格制度が廃止となりましたのでこれはその名残といったところです。

境内

鳥居の先は30mほど参道が続きます。右手を見ると。。これは「グローブジャングル」でしょうか。ちょいサビ気味。

この日、結城市内の神社を巡ってみたところ、市内の神社には公園と一体化していることが多かったです。土地があまり広くないので効率の良いまちづくりをなのかもしれませんね。

境内社の天満天神宮は見ての通り新しく感じます。昭和40年代に発刊された茨城県神社誌に載っていないのでそれ以降の建立だと思います。

社号から察するにご祭神は菅原道真公。学問の神として有名ですが、雷神(農業神)としての神格も忘れてはいけません。おいしい米作りに雷は欠かせませんから。

境内は大通りと住宅街に面しており、「小森」と呼ばれるような静けさはなくなっています。一方で明るい境内なので親しみやすさを感じました。

社殿

文化財に指定されているのは本殿だけですが、入母屋破風造の拝殿も大変素晴らしい。重厚感があって遠目からでも「おっ」と気を引きます。でも近寄るともっと感動するのです。

飛び出すような立派な彫刻、できれば保護材なしで見たいのですが致し方なしかなと。水引虹梁の龍は二匹?いや胴体がひとつで双頭のように見えます。非常に珍しいですね。市内の金光寺の観音堂でも見た気がします。

これは。。中心はふわふわの花弁と葉の形から牡丹だと思います。写実的ですね。その左右は獅子ですから縁起物として知られる「唐獅子牡丹」でしょうか。

人の災厄を祓う強獣である獅子。しかし獅子には体内に自らを蝕む「虫」を飼っている(獅子身中の虫)。それを鎮めるのが牡丹の夜露。だから獅子と牡丹の組み合わせは無敵にして縁起物とされるわけです!

屋根の正面に朱色の突き出たものが。どうやら獅子のようです。鼻が大きく獰猛な雰囲気ですね。ちょっとシーサーにも似ているような。。火除、風除けの意味があるのかもしれません。

大桑神社だけに拝殿の妻飾りは桑の葉でしょうか。シンメトリーに配されており、何やら呪術的なデザインですね。この桑の成長こそが当社の崇敬者の生活の糧であり祈りの対象だったのでしょう。

指定文化財の本殿は覆屋によって厳重に保護されています。銅板葺きの流造。やや色あせていますが、赤、青、黄色とじつにカラフル。

彫刻は中国の故事や日本神話(天の岩戸)を題材にしているのですが、分かりにくいですよね。じつは現地で見ようにもかなり厳しい。何かの記念日にでも公開してくれると嬉しいのですが。。

一番の見所である同羽目板と脇障子は見れませんが、正面方向であれば瑞垣の隙間から撮影可能です。でもこれが精一杯。無理して板壊したりしたらいけないので、またの機会としましょう。

参考までに境内の立て札にあった本殿の解説を引用します。

流造、銅板葺、三面を彫刻で荘厳化した本殿は一七三二年(享保七)に建てられ、当初は檜皮葺で、数回の葺かえの後、一八四八年(嘉永元年)銅板葺になったことが、棟札により確認されています。

彫刻は、東西二面が中国の故事(東・虎渓三笑、西・光子甕割)、北面は日本神話(天の岩戸)を題材にしています。また、棟札には建造にあたった小森村の彫物大工や番匠、この地方の棟梁の名等が記されています。

ここに書いていないモチーフは他にもあると思います。もしなにかご存じの方いたらぜひ教えてくださいね。

千木は女千木。そういえばご祭神の椎産霊命の性別はどちらでしょう。椎産霊命と同様に体から蚕を誕生させた大気都比売神と保食神は女神と考えられるので同じ??養蚕は女性が活躍する産業なのでご祭神も女神なのかもしれませんね!

こちらの神社はあまり知られていないのか、県内の社殿を特集するメディアでも取り上げられないことが多いですね。けっこうすごいと思うので、わたしがやるしか。。

大桑神社の欅|天然記念物

社殿の向かって左後方に市指定文化財(天然記念物)の欅がそびえ立っています。

目通り直径 : 約1.7m

根回り : 約8m

樹齢 : 約350年以上

しめ縄があるのでご神木ということなのでしょう。樹齢が事実であれば同じく文化財の社殿よりもさらに古いということに。

洪水により社殿が流出し江戸中期以前の当社の歴史はよくわかっていませんが、このご神木は知られざる歴史を見てきたのかもしれませんね。

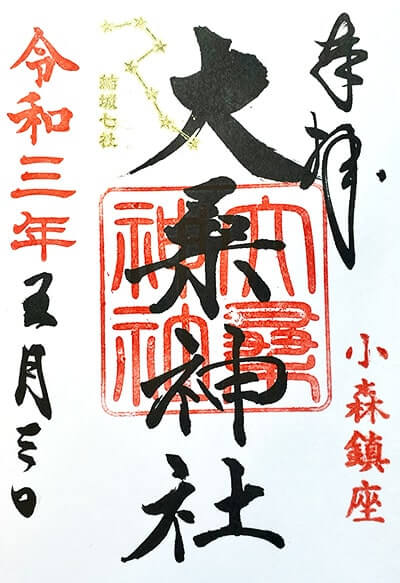

御朱印

大桑神社の御朱印です。本務の健田須賀神社の社務所でいただけます。

今回、大桑神社が阿波忌部氏によって創建されたとご紹介しました。有力な氏族なので周辺地域にも影響を与えていたと考えられますが、なんと郷名「結城」の発祥にもなったといわれています。

忌部氏が著した『古語拾遺』に「カジノキの名前から結城という郡の名前を付けました」と書いてあるのですが、それだけでは理解しにくいので同書の解説を引用してご紹介します。

「カジノキの名前から結城という郡の名前を付けました」の部分は、少しわかりにくいかもしれませんが、木綿の原料となるカジの木が生えているところだから、「木綿」と「結う」をかけて、さらに「結城」の「城」は区画を示す名称で、「木綿」を産する区域なので「木綿城」、つまり「結城」だといっているのです。

【祭祀具と斎部】/神話のおへそ『古語拾遺』編

忌部氏はカジノキを植えて木綿を作っていました。木綿を生産する区画を「木綿城」と書き、木綿を同じ音の結に置き換えて「結城」です!

「結」に置き換えたのは木綿を結んで織物としたことに由来するのでしょうか。ともかく、当時の忌部氏の影響力の強さが伺えて面白いですよね。

wata

wata

・小森の大桑神社は阿波忌部氏の創建といわれる

・養蚕や織物の生産に深い関係がある神社

・御朱印は宮司の本務社・健田須賀神社でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。