wata

wata

1300年前の常陸国風土記にひときわ奇妙な夜刀神の伝説があることをご存知でしょうか。

夜刀神は谷の神とも呼ばれ、未開の地にいたヘビとされます。ただし、普通のヘビとは違い、頭には角があって姿を見ると子孫が絶えてしまうとか。なんて恐ろしい。

先日、伝説をもとに夜刀神社を訪ねてきました。思いのほか地域に根づいていて驚き。それにただの悪い神でないことも。今回は夜刀神伝説とそれに関わる神社をご紹介します!

目次

夜刀神を知らない方のために常陸国風土記の伝説を簡単にご紹介します。

六世紀初めの継体天皇の時代、箭括氏 麻多智は葦原を開墾して田をつくりました。その時、夜刀神が群をなしてやってきて邪魔をしたので、麻多智は神の土地と人間の土地の境界を設け、夜刀神を追い払いました。そして、社を建てて夜刀神を祀ることにしました。

七世紀半ばの孝徳天皇の時代に壬生連麿が池に堤を築こうとすると、夜刀神たちがほとりの椎の木にのぼって退去しません。そこで麿が部下に退治を命じると、夜刀神は恐れをなして逃げ隠れてしまいました。

その池は、周囲に椎の木があり、清い水が湧き出ていることから椎井池の名がついたということです。

補足します。麻多智は夜刀神を鉄製の武器で殺しています。土地を武力で奪い取ったんです。続いて麿は部下に「打ち殺せ」と命じています。相手が神様なのに。

また、素性がわからない麻多智はともかく、麿は領主。土地の神様を「殺せ」はいかがなものでしょう。開拓地にいたヘビを祀ることはよくあります。以前、阿見町のオロチ伝説を調べていたときも同様の神社を発見しました。

やむを得ずヘビの命を奪うことはあっても、風土記にあるような考えはなかったのではと思います。奇妙な部分を除けば、開拓者が神主になって土地の神(夜刀神)を代々祀ったとなります。とても自然ですね!

wata

wata

茨城キリスト教大学教授の志田諄一氏は「殺せ」は編さんした国司が書き加えたとしています。その背景には、朝廷の命令で水田開発を進めていたものの、よい土地には神がいるとされていたので、理由をつけて嫌がったのでは、との考察です。

神社周辺は非常に細い道が続きます。参拝にはお気をつけください。神社の駐車場は整備されていて、10台は余裕で駐車できます。

| 名称 | 愛宕神社・夜刀神社(境内社) |

| 住所 | 茨城県行方市天竜甲3451番地1 |

| 駐車場 | あり(約10台) |

| Webサイト | なし |

伝説をざっくり確認したところで、ゆかりの神社へ。伝説と関係する夜刀神社は行方市玉造に鎮座し、愛宕神社の境内社です。ちなみに麻多智が建てたのは愛宕神社です。(かつては違う名前だったかも)

二社の社殿は並んでおりますので、カーナビで目指すなら愛宕神社で探すほうがいいかもしれません。

入口の目印は上の画像のように小さな池と鳥居です。10台程度駐車できるので、地方の神社でありがちな停め場所に困るということはありません。ただし、行くなら車になってしまうでしょう。

椎井池

駐車場の目の前には鳥居。ちょっと変わっていますよね。足の部分が水に浸っています。

ここが伝説に登場する椎井池。壬生連麿が築いたと云われます。伝説ではそばの椎の木に夜刀神がたむろしていましたね。水はかなり古くから湧き出ているそうです。

せっかくなので、動画で雰囲気をお届けます。こういうのスゴく癒やされます

水温は13℃。夏なら冷たく、冬なら暖かく感じます。神社周辺で作られるお米はこの湧き水を使っているのだとか。飲水として利用する方もいるそうですが、これだけ透明ならわかる気がします。

実はこの池で周辺にお住まいの方々とお話する機会がありました。印象的だったのは東日本大震災のときに、この湧き水が救いになったというお話でした。

震災時、玉造は水道の復旧が遅れていたので、困った住民は椎井池に頼ったそうです。苦労を共にしたので、一層大切にしているのだとか。池周辺が整備されているのもそのためです。

鳥居を正面に見て左手の方に階段があります。上った先が愛宕神社と夜刀神社。20mほどですが、運動不足には堪える。。。

愛宕神社

愛宕神社です。境内の石碑には天竜山愛宕神祠とあります。天竜は住所と同じですね。しめ縄はいまいち。年末に訪れたので1月の例祭で張り替える直前だったためと思います。

御祭神はもちろん軻遇突智命です。ただし、それは明治以降のことで江戸時代までは不詳です。個人的には本地仏の勝軍地蔵だと思います。この辺りは意外と修験のあとが見えますしね。

いつから始まったかわかりませんが、愛宕神社の例祭は毎年1月24日です。しかし近年では必ずしもその日に行われません。みなさんが集まりやすいように24日に近い土曜か日曜に変わりました。

2018年は1月21日(日)。形式よりも人々との関係を尊重しているようですね。

なお、じつは当社には固有の鳥居があるのです。社殿のある山の入口の道路を挟んで向かい側に登り方面の通路があり、その先に上のような鳥居が建てられています。

この鳥居の周辺には小祠が並んでおり、そこには地元の方々の子安信仰や地蔵信仰に触れられます。地蔵については前述の勝軍地蔵と多少関係するのかもしれません。子安は授乳する女性の姿が彫られています。

それらから少し離れたところにある三社は稲荷神社と大六天神社、あとひとつは不明です。大六天は千葉県香取市の山倉大神を本営する修験道との関係が深い信仰です。

愛宕神社は火の神を祀ることから密教との関係は密接です。そうした信仰は各地を渡り歩く修験によって伝わり、土着の信仰と混ざりながら今に伝わっているのかもしれませんね。

wata

wata

境内社:夜刀神社

夜刀神社のご祭神はもちろん夜刀神。明らかに新しいですよね。数年前に周辺住民が資金を出しあって建てました。神社を建てるって大きなエネルギーがいります。お金もかかるし、同じ気持ちの方々を集めるのは難しい。

ご縁があって建立に関わるお話をお伺いしましたが…文章を書いたり、写真で説明したり、冊子にして配ったり、様々な活動で神社のことを伝えていました。誰に頼まれたわけでもなくやるから熱意が伝わるのでしょう。(もちろん一人じゃないですよ)

神社の駐車場が整備されて立て札が新しくなっているのは行政の力です。でも、先に「自分たちで神社を守る!」というたくさんの方々がいたからですね!

令和6年に参拝したときに写真のような鶏卵を目にしました。誰が奉納したかはわかりません。同じ光景を見たことがある方は少ないのではないでしょうか。

夜刀神社の御祭神は夜刀神。その姿は角の生えた蛇です。じつは蛇と鶏卵には奇妙な関係がありまして、それが如実にあらわれているのは瓜連(那珂市)の静神社。境内の額殿には鶏卵をくわえた蛇の姿がいくつもあります。

また、静神社のそばを流れる那珂川を上った旧美和村には鷲子山上神社があり、江戸時代に著された『常北遊記』によれば、祭神は鶏卵を好むので参拝者が供えていくとあります。

同社は村名の「みわ」から連想できるように三輪山信仰の面影が見えます。御祭神にはオオナムチがおり、『日本書紀』によれば、その幸魂奇魂が三輪山の神です。三輪山の神といえば蛇の姿として有名ですよね。

この蛇と鶏卵の関係はじつに興味深く、民俗学的な視点からも考察したら面白いんじゃないかと思っています。

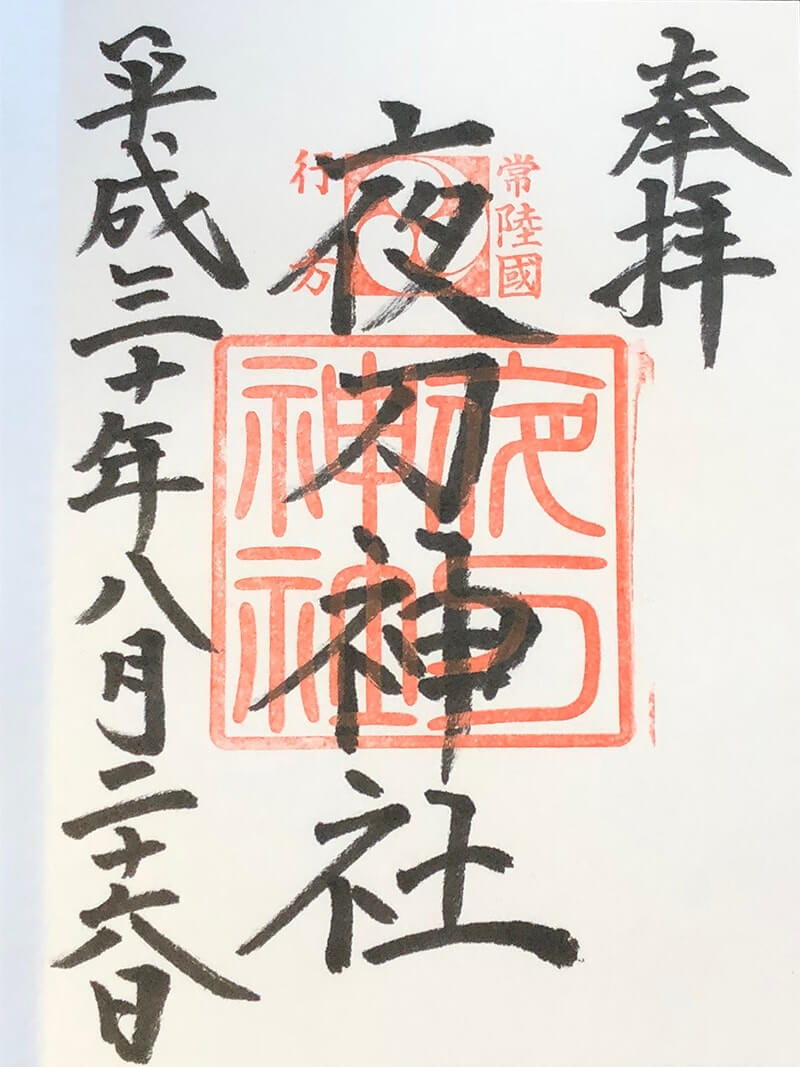

御朱印

夜刀神社は無人ですが、御朱印は素鵞神社でいただけます。

・夜刀神はヘビの神格化や先住民といった説がある

・常陸国風土記は国司によって現地の話と変わっている可能性がある

・夜刀神社の御朱印は小川素鵞神社(小美玉市)でいただける

この記事で紹介した本

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。