wata

wata

恵みの雨の中、雷神さまをお参りしてきました!雨はどこかのだれかを幸せにしているんですよ。。とある神社で教わった素敵な考え方です。ちょっとポジティブになりませんか?

農業中心の時代は日照りだと死活問題です。ご祭神への信仰は篤かったことことでしょう。

この記事では雨乞いの神をお祭りした水戸市の別雷皇太神をご紹介します。関東三雷神に数えられ、『カエル』の神社としても有名です。ぜひ天気を気にせずお参りしてみてください。

由緒

藤原宇合常陸守、勅命による蝦夷討伐の際に当地大坂(田見小路・現北見町)を訪れ、京都加茂本社の分霊を鎮祭。当初は大坂大明神として崇敬された。水戸第一の古社と伝わる。

別当の神応寺の移転にあわせて現在地に遷座。

*『新編常陸国誌』による

4月、六大将軍家宣、当社へ神饌その他を奉納

3月

8月2日の戦災により末社二社、石造建造物を除き焼失。古文書等も失う。

銅板葺総欅造りの社殿竣工

正面石垣建設工事、正面灯籠設置工事、参道改造工事、境内整備工事。

*境内石碑による

ご祭神は別雷命です。『雷』とつくだけあって、天候を操り五穀豊穣の恵みを与えてくれるとされています。つくば市の金村別雷神社、群馬県板倉の雷電神社とともに関東三雷神と呼ばれています。

『新編常陸国誌』によれば延宝8年に隣接する神応寺の移転にあわせて現在地に遷座したとか。また、天正19年の神応寺の創建にあわせて鎮守になったといわれています。

神応寺は雷よけのご利益があるといわれますし、古くは当社と神応寺は密接な関係を保ちつつ崇敬されていたのでしょう。

wata

wata

正式名称は別雷皇太神です。社号標や旧神社庁では『太』が『大』になっていますが、近年は『太』で統一しているようです。

アクセス

| 名称 | 別雷皇大神 |

| 住所 | 茨城県水戸市元山町1-1-57 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | Facebookページ |

境内

車で来たので一旦境内に入ってからぐるりと正面へ。あいにくの雨でしたが、ご祭神が雨乞いの神様と考えるとふさわしい日にお参りできたかと思います。

駐車場は鳥居の先です。神社と右隣の神應寺の間を進み左折してください。

鳥居をくぐるとすぐに社殿が見えます。その左側に手水舎があるのですが。。すぐ手前の大きなカエルに注目しちゃいますよね。六福六蛙です。

無事かえる(交通安全)、金かえる(金運上昇)、若がえる(不老長寿)、良く考える(知徳上昇・学業成就)、体がもとにかえる(無病息災)、卵→オタマジャクシ→蛙(出世・海運)。

『カエル』は大変縁起が良く、別雷命のお使いとされています。境内にたくさんいるのでぜひ見つけてみましょう。

手水舎

巨大なカエル像の先に見えるのは手水舎です。周囲が木で覆われているのは独特ですね。後ほどご紹介する社殿と同様になかなかに凝った彫刻が見えます。

松に鷲でしょうか。彫刻としてはお馴染みのパターンです。

手水舎にも涼し気な蛙が。。

雨の日にはありませんが、拝殿の前には『げこげこ』と音が鳴るかえるの置物がありますよ〜。

wata

wata

社殿

拝殿は入母屋造り、本殿は流造。立派なものです。

別雷皇太神は昭和20年(1945年)8月2日の空襲によって、ご神体、2つの末社、石造の建造物を除いて消失しました。こちらは昭和45年(1970年)に建てられたものです。

水戸は大変歴史のある町ですが、それが一気に焼失したと思うと戦争の悲惨さとやるせなさを感じますね。

神紋が三つ葉葵に見えましたが、よく見たら違う。というか今まで見たことがないかも。天狗の羽根扇のような形が三つ並んでいます。これはもしや奉納されている酒樽と関係があるのでしょうか。

大工町の滝田酒造店が奉納した「三ツ扇」です。この名前は実在する達者な芸妓さんに由来するそうですが、不思議な偶然ですよね。もしかしたら神社とも関係があったりして。

拝殿は正面の唐破風の辺りの彫刻が見どころです。鳳凰と龍は分かりますが、その間にあるのは何でしょうか。

場面は松林のように見えます。向かって左が「さしは」を持った老人、右が鹿を連れた官人でしょうか。物語性を感じますが、残念ながらわたしには分からない。。

あまり屋根が流れていない流造の本殿。男千木で鰹木は(たぶん)3本。脇障子はなし。目立った彫刻はありませんでした。ただ、このサイズは並の神社とはいえない規模ですね。

ところで、この神社の歴史をさかのぼると『取子』なる習慣があったそうです。

取子は子どもを神様の子として差し上げること。そうすれば丈夫に育つと考えられていたとか。特に江戸時代に広まった考え方で水戸藩の子どもたちの多くは取子とされていました。

社宝の散々楽(踊りに使う獅子頭)は800年前に『渡里』を治めていた一盛長者の財宝だったといわれています。長者はその財力に驚異に感じた源義家(八幡太郎)によって滅ぼされました。

しかし、大切な散々楽だけは家来に命じて運び出し、やがて家来の鎮守だった別雷皇太神に奉納されたそうです。

盛砂

雨でイキイキとするあじさいのお隣に見えるのは盛砂です。

立て札の説明によると昔から雷神さまの庭の砂を踏むと身体が丈夫になるといわれていたそうな。おっと!先程ご紹介した取子と似ていますね。厄払いの神社としても浸透したに違いありません。

このお砂は雷神砂として社務所でいただけます。

wata

wata

電気神社

社殿のすぐ右手にあるのは電気神社です。神道では万物に神が宿りますから電気もお祀りするのでしょう。ご祭神は別雷命です。

社殿の前には狛犬や灯篭の代わりに電球が置かれています。さすが電気神社!

けっこうミステリアスな神社なんです。昭和48年(1973年)に発行された茨城県神社誌には掲載されていません。ただ、次のような出来事と関係があるかもしれません。

別雷皇大神社は大正13年(1924年)に東京上野で開かれた電気博覧会で鎮護の神として会場正面に分祀を祀られました。

閉会後は東京市(東京都の前!)の電気局守護神として青山車庫へ。市のバスは全車両神社の御札を社内に奉斎されるように。

さらに有楽町駅前に電気協会のビルが完成すると屋上に分祀され、電気の守護神として広まっていったそう。境内社なのにご祭神が同じなのは、分祀先で神様の印象のようなものが変化したからではないかと思います。

立て札には『電気事業安全、電力安定供給』のご神徳があると書かれています。

聖徳蚕養神社と淡島神社

電気神社の裏辺りに聖徳蚕養神社があります。ご祭神は明記されていませんでしたが、聖徳命です。学問や火防の神とされています。

興味深いのは聖徳神社に『蚕養』が追加されたことです。

神社の周辺は戦中に空襲によって多くを焼失しています。そこで1ケ所に合祀するなどして再びお祀りしているそうですが、蚕養神社もそのひとつかと思います。

こちらは電気神社のとなりにある淡島神社で少彦名命をお祀りしています。

社殿の前には『供養針』と彫られた鉢。役目を終えた針を供養するのですが、裁縫に使われたのでしょう。養蚕とは切っても切れない関係ですよね。

『蚕養の神』を合祀するなら淡島神社が相応しいように思いますが。。ふしぎふしぎ。

wata

wata

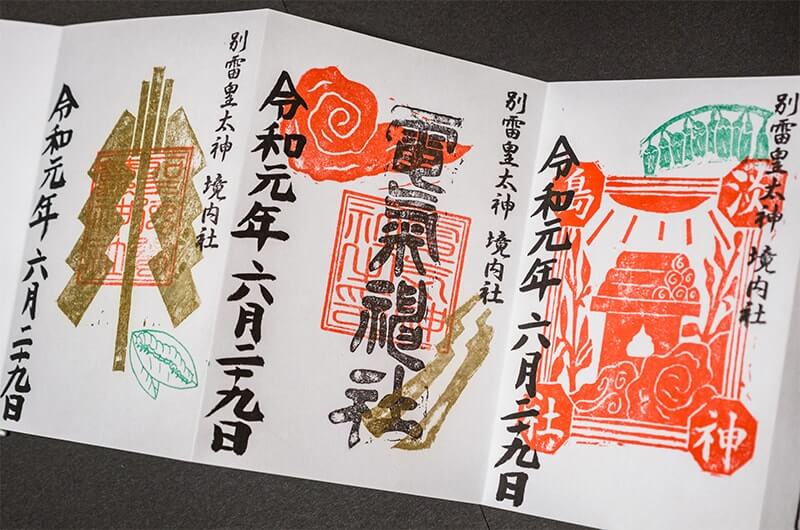

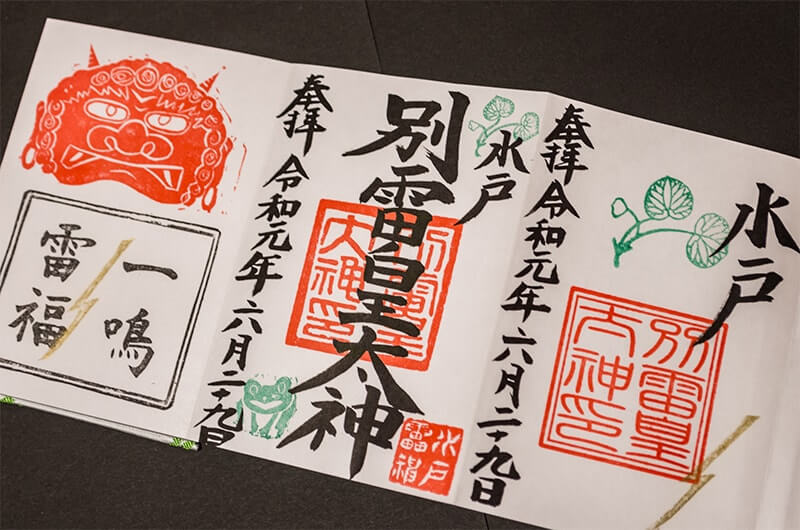

御朱印

別雷皇大神の御朱印は社殿の左手前の社務所でいただけます。

別雷皇大神が2種類(見開きの限定あり)、境内社が3種類(電気、淡島、聖徳蚕養)の計5種類をいただけます。

その他、次のような限定の御朱印も。。

・水戸市の別雷皇太神は雨乞いと五穀豊穣の神である別雷命が御祭神

・社殿は戦災によって焼失したが、いまでは境内社を含めて復興

・御朱印は境内社も含めて複数ある

写真は神社の番犬(?) マルちゃんです。いつも御神木の下でのんびり。。

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城県の地名|編:平凡社

茨城の伝説|編:茨城民俗学会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。