wata

wata

石岡の神社といえば常陸國總社宮ですが、それは歴史や神社に詳しい方の場合。じつは知名度としては金刀比羅神社の方が上じゃないかとも思います。なんたって目立つ場所にある!

というわけで、今回は国府の金刀比羅神社についてシェア。明治までは金毘羅大権現として親しまれていました。同社の場合は修験が祭祀を行ったという一風変わった歴史があるんです。

目次

以下に金刀比羅神社の由緒をまとめます。

本来は金刀比羅神社として創建した江戸時代からはじめるべきかもしれませんが、それだと公式サイトや境内の説明が理解できないと思いますので、それ以前の歴史も含めてあります。

由緒

創建年代は不詳。もとは常陸大掾氏が外城カンドリの地に軍神・守護神として香取神宮の祭神を勧請。香取神社、あるいは香取大権現などと称した

同時代、鎮座地は森ノ地といわれ、森の祭祀を司る平氏の御殿「森木殿」があった。森木殿には森木寺に八大寺が付属し、森木寺に在籍する常陸大掾氏の八大院が香取神社の別当職を務めた

戦乱により常陸大掾氏が滅亡。信濃国に避難していた八大院玄広が帰還して創祀

八大院凉先、社殿を改築。棟札には「香取大権現堂宇」

八大院宥春、社殿を改築。棟札には「香取大明神」

詳細不明。平村の鎮守として府中藩の松平家より篤い崇敬を受ける

八城常教、讃岐国の金毘羅大権現(金刀比羅神)を勧請

※勧請は寛政6年(1794年)ともいわれる

※八代院は明和7年(1770年)頃に八城姓を名乗る

石岡大火により社殿および二天門焼失

本殿を総檜材による神明造に新築

石岡大火により社殿焼失

再建した社殿には伊勢神宮材、阿里山檜材を使用

ご祭神は大物主神と崇徳天皇。船乗りの守護神として海上安全や大漁祈願がされました。また、経津主神を配祀しています。

主祭神は総本営と同じです。崇徳天皇は保元の乱の敗戦により讃岐国に流されたときに金比羅大権現を崇敬したといわれ、崩御の翌年に神霊として祀られました。

公式サイトによると崇徳天皇の分霊は府中藩の松平家と高松藩の松平家の縁故によるとありますので主祭神はそれぞれ勧請されたようです。

配祀の経津主神は合祀された香取神社の主祭神ですね。もとは香取神社として創建されましたのでこの辺の関係はよくわかりません。はじめから合祀されているようなものだと思うのですが。。

由緒になんどか名前の出る「八大院(八代院とも)」は代々受け継がれる院号。もとは僧侶でしたが、大掾・佐竹戦のさなか信濃国(長野県)に避難した際、飯綱山で修行を積んで修験となりました。八大院はやがて「八城」を名乗って職掌を受け継ぎ現代にも続いているようです。

wata

wata

金毘羅大権現について知りたい方はこちらもどうぞ

アクセス

最寄りICは常磐道の千代田石岡IC。下りて国道6号を水戸方面に進み、国府7丁目の信号を左に進むと左手に見えてきます。時間にして約4分です。

駐車場は大鳥居の右側に広がっています。ほぼ確実に駐車できるでしょう。

常磐線の石岡駅から約900mなので電車だけでも参拝できるかと思います。

| 名称 | 金刀比羅神社 |

| 住所 | 茨城県石岡市国府6-2-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

鳥居

金刀比羅神社といえば大正4年(1915年)に建立されたこちらの大鳥居。道路に面していますので、記憶にある方は多いかと思います。

石造りなのでその後の大火でも残ったようですね。

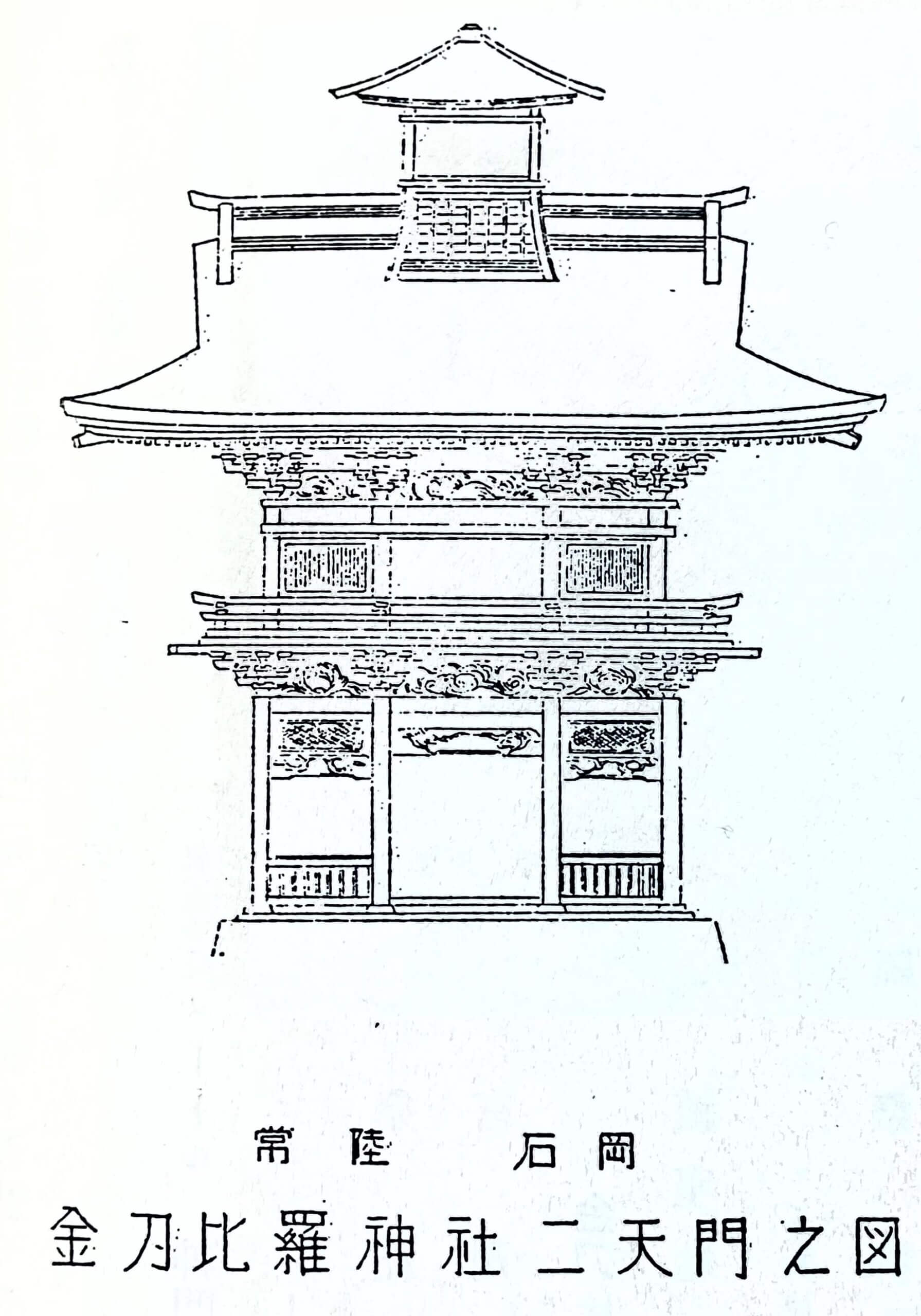

ちなみに明治の大火で焼失するまでは立派な「二天門」があったそう。詳細はわかりませんが、仁王(金剛力士)ではなく天部(持国天と毘沙門天)の像が安置されていたかもしれません。

鳥居の先にある御神橋は神社前を流れた水道を記念して架けられたとか。なんか粋だ!!

手水舎

非常に立派な手水舎です。注目して欲しいのはその彫刻。

大きな袋を持った男性と頭を抱えているようなウサギ。男性は大国主神で、おそらく「因幡の白兎」を意味するのでしょう。大国主神の兄弟にいじめられたウサギを助けるエピソードですね。

『日本書紀』では大国主神は当社の主祭神である大物主神と同一視されます(正確には大物主神が大国主神の魂の一部という表現)。そのためこの神話を彫ったのでしょう。

しかし。。そもそも金刀比羅神社のご祭神はどうして大物主神なのか。明治の「神仏判然令」の後、金毘羅権現が大物主神に変わったわけですが、関係性がよく分かってないんですよね。

金毘羅とはサンスクリット語のクンビーラが訛ったもので、ガンジス川のワニまたはサメを意味します。それが仏典になると「宮毘羅」などと書かれ薬師如来の配下の十二神将として活躍します。

そちらではワニではなく蛇の姿で描かれることもあるので、蛇神ともいわれる三輪山の神(大物主神)と習合したのかなぁ。

手水舎の四柱の上部、木鼻の部分には四神獣が彫られています。参道側に白虎があるので寺社でよく目にする獅子だと思って気付かない方は多いかも。

四神獣には玄武、青龍、朱雀、白虎がおり、それぞれ北、東、南、西を守護するといわれます。どれも見事な彫りだと思います。玄武は単なる亀ではなく、蛇が巻き付く本来の姿となっていました。

神社には四神が刺繍された四神旗を社宝とし、祭りの際に掲げられることは少なくありません。たいへんありがたいものですから、ぜひ参拝の際には気付いていただきたいですね!

大国主神と大物主神の神話はこちら

社殿

金刀比羅神社の拝殿です。平成19年に建立されたので真新しいです。ところどころ金色に輝いているのがかっこいい!

石岡の街中に鎮座しているので、どうして船乗りの守護神として崇敬を集めたのか疑問を持ちますが、江戸時代までは近くに国府がありましたので船でこの地を訪れる方が多かったでしょうね。

『石岡市史(上巻)』には、銚子、那珂湊、平磯、平潟など漁民も祈願に訪れたとか。ずいぶん遠いところから。。

拝殿前の錨もその一端かと思います。無事に役目を終えた船の錨は感謝を込めて神社に奉納されることがあります。県内だと大洗磯前神社が有名ではないでしょうか。

そびえるような本殿。昭和期の記録によると氏子が100戸に対して崇敬者10,000人とすさまじい。ただ、無格社だったんですよね。近くに県社の総社神社(常陸國總社宮)があったせいかな?

神馬像

拝殿の左手前にあるのは神馬殿と淡嶋神社です。

古代は神の乗り物として生身の馬を奉納していたといわれます。それが形式的になって誕生したのが絵馬。実際に馬の命を奪わなくてもよいことになったわけですね。

こうした神馬もまたご祭神への奉納品として丁重に扱われたと想像できますが。。

各地の神馬を見てまわると、その色は白と黒の二色に大別することができます。個人的にはこれは五行説の発想によるところではないかと思うのです。

すなわち馬は午であり火気。黒い馬なら、水気(黒は水気の色)と火気の組み合わせで水気が勝つから雨がふる。白い馬なら金気(白は金気の色)と火気の組み合わせで火気が勝つから晴れになる。

金気は水気を生じさせる力があるから、それを封じる意味でも雨がふらないとなるのです。気の勝ち負けは「相剋」、生じるのは「相生」という関係で説明されます。

五行説は中国で発祥しましたが、日本文化や日本人の生活の奥深いところに見える場合がありますので、面白半分でもけっこうですから勉強しておくと面白いと思いますよ。

御朱印

金刀比羅神社の御朱印です。社殿の向かって右手にある社務所でいただけます。

なんどか頂いていますが、さいきんは土日でもご不在のときが多いかも。いただけたらラッキーくらいの気持ちでどうぞ。

兼務社の佐志能神社(村上)の御朱印もいただけます。

・江戸時代に香取神社の境内に讃岐国の本営から分霊されたといわれる

・ご祭神は本営と同じ大物主神と崇徳天皇。香取神社の祭神を配祀している

・御朱印は社殿右手の社務所でいただける。兼務社の佐志能神社(村上)も可

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

石岡市史(上巻)/石岡市史編さん委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。