wata

wata

お正月の神社といえば元旦祭ですが、桜川市の大國玉神社は一味違いました!

鍬の祭といって五穀豊穣を祈願するんです。こうしたお祭り自体は珍しくありませんが、真冬にするのは驚きですよね。

この記事では1月3日に大国玉神社で執り行われた鍬の祭をご紹介します。とても和やかな雰囲気なのでどなたでも楽しめると思います。

氏子でなくても見学できますので、面白そうでしたらぜひ足を運んでみてください!

由緒

※『続日本紀』

※『続日本紀』

※『三代実録』

水戸藩主徳川光圀、四神旗、日月幡を奉納

*4月

※7月19日

1月15日、「鍬の祭(鍬打祭)および「さやど廻り祭」が市の文化財に指定される

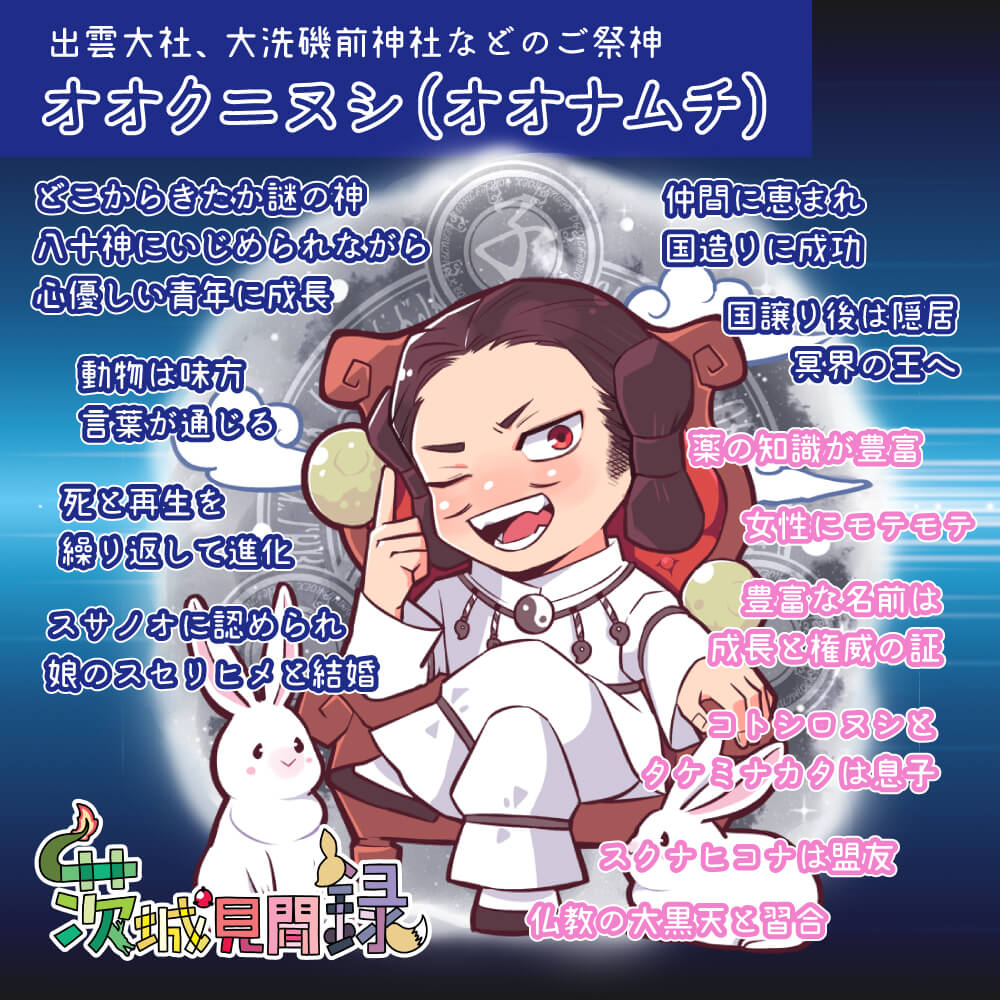

ご祭神は大國主命、武甕槌命、別雷命です。別雷命は雨乞いの神様として有名。五穀豊穣を祈願されることも多いですよね。鍬の祭でも活躍するのでしょうか。

古くは東西に社殿があり、東を男体宮、西を女体宮として二人の神官で奉祀していました。9月9日の大例祭(現在は11月15日)では、女体宮の神輿が男体宮に神幸する習わしがあったそう。

1699年(元禄12年)には水戸黄門(光圀公)から旗と幡が奉納されました。残っていれば間違いなく文化財に指定されているかと思いますが、はてさて。

アクセス

| 名称 | 大國玉神社 |

| 住所 | 茨城県桜川市大国玉1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁内 |

鳥居と社殿

鳥居のしめ縄、とてもユニークですよね。のれんみたい。利根町の蛟蝄神社とよく似ています。

駐車スペースは鳥居の脇に2台ほど。氏子の方々は社殿に向かって左側から境内に入って邪魔にならないところに駐車するようです。

境内には氏子の方々と見学者がそれぞれ10人ほど。決して多くはありませんが、近年メディアに取り上げられて増えているのだとか。

おまつりの準備が着々と進む中、先にお参りを済ませました。拝殿は入母屋造。破風が付いた立派な造りです。古くて厳かもいいですが、新しい建物は爽やかで素敵。

本殿も旧郷社の社格に相応しい御姿。写真だと分かりにくいのですが、多少前方に屋根が伸びているので流造になるでしょうか。

面白いのは降り懸魚です。姿は魚のように見えます。しかし頭には角が生え、胸ビレを手のように動かしています。昇りと降りを対にして配するのは社殿彫刻に見られる龍のようですね。

拝殿の左手前に神事で用いる道具一式が置かれています。面は室町時代の作といわれています。実際に使われるのは翁だけなので、もうひとつの意味合いが気になるところ。

[東京の大國魂神社とは別の神社です

鍬の祭

例年1月3日に執り行われる鍬の祭。どんなお祭りか境内の案内から引用します。

鍬の祭(鍬打祭)

村指定無形民俗文化財

桜川市教育委員会

昭和五十四年十一月五日指定

毎年正月三日に当神社で行われている行事で田遊びの神事ともいわれている。このお祭りに使用する翁の古面や牛面は中世の頃の作といわれている。

年頭に氏子崇敬者の家内安全と五穀豊穣を祈願する予祝行事である。

社殿の前庭に榊の小枝を敷き田所となし、古式にしたがって「春鍬打ち」「畦づくり」「水切り流し」「牛口伝」「しばふみ」「田ならし」「種まき」「早苗とり」「お田植え」から「お中食」と農作業の仕ぐさをしながら唱え言をして豊作を祈願する古くから本社に伝わるお祭りである。

春の田植えに向けて冬に地面を耕すんです。

祭の舞台です。サカキを敷き詰めて新田に見立てています。ここで宮司が農作業を演じるんです。写真中央の奥に面があるのを分かるでしょうか。

面は2種類ありますが、使われたのは右側だけ。しわしわのお顔。。紛れもなく翁ですね!左はずいぶんとお若いような。翁よりやや明るい色なので比較的新しいようです。

牛のお面もありました。牛は田畑を耕すために活躍しましたので、見守ってくれているのでしょう。お面は中世の作といわれています。(翁の面も含む)

氏子の方々が社殿でご祈祷をすると、いよいよ面の出番です!

足元をふみふみしたり、耕したり。種を巻いたり、稲を植えたり。大真面目なんですが、ちょっぴりコミカルな感じも。なるほど『田遊び』の神事です。

見物しているといくつかの法則に気が付きました。どうも敷かれた榊は右回りで3回踏むことになっているようです。これは宮司だけでなく氏子がおひつとお椀を持って持って歩くときも同様でした。

祭の最後におひつに豆を投げ入れる催しがあります。おひつが開いている間にどれだけ豆が入ったかで、その年が豊作になるか決まります。今年は開いている時間が長めでいい成果だったようです。

パチンコみたいで面白かった。。

おひつには炊いたもち米が入っていました。投げ入れた豆と一緒に参詣者でいただきます。さすがに冷めてしまっているのですが、けっこう美味しかったです♪

食べ終わるとお開き。お土産にみかんをいただいて解散となりました。伝統行事ですが、氏子の皆さまが終始笑顔でいらしたので心温まりました。参加できてよかったです!

参詣者の家内安全も祈ってくださるありがたい行事です。お正月休みを利用して足を運んでみてはいかがでしょうか。

wata

wata

このときの祭は午後1時スタートとのことでしたが、実際には12時30分頃からでした。

さやど廻り祭

なんと鍬の祭の翌日(4日)にもお祭りが!さやど廻り祭といいます。

さやど廻り祭

桜川市教育委員会

村指定無形民俗文化財

昭和五十四年十一月五日指定

毎年正月四日早朝に行われる神事である。

詳しい名称は「大國玉神社末社七十五社御宮渡巡行」と呼ばれるものである。

大国玉地内に祀られて当社の末社を氏子崇敬者の有志が大榊と大太鼓を先頭にして走りながら巡行し、家内安全と五穀豊穣を祈願する お祭りである。

帰社後、甘酒を頂き、「神宝日出五穀豊熟福田之祓」の御神符を受ける。

この行事に参加すると年間無病息災であるといわれている。

こちらも毎年同じ日程です。早朝というのが厳しいですが、行ける方はチャレンジしてみてください!

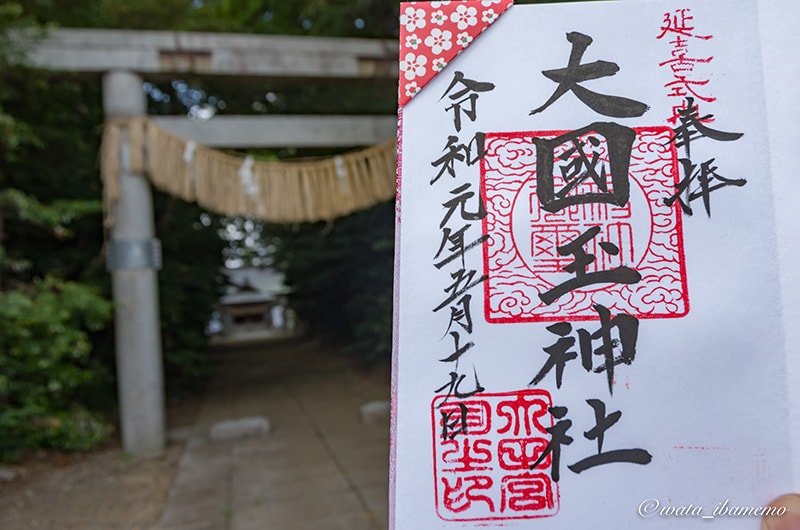

御朱印

大国玉神社の御朱印です。2022年現在は受け付けていないそうです。

・大國玉神社は常陸国の式内社

・毎年1月3日の鍬の祭りを催行。農耕を模する神事が特徴

・氏子でなくても見学は可

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。