wata

wata

- 由緒とご本尊について

- 境内社の愛宕神社や弁天堂について

- 御朱印のいただき方

お寺には色々な宗派がありますよねぇ。天台宗、真言宗、浄土宗、曹洞宗。。茨城(常陸国)は親鸞が滞在したことから浄土真宗のお寺もよく見ます。たしか宗派としては日本でもっとも多かったはず。

比べて珍しいのが臨済宗。いわゆる鎌倉仏教なので由緒あることは間違いないんですけどね。

今回はそんな臨済宗(円覚寺派)に蔵する江畔寺をご紹介します。常陸大宮市の上小瀬にあって室町期の創建という歴史あるお寺です!

江畔寺とは

江畔寺

由緒

※疎石を一世、悟真妙頓を二世とする

国有地を払い下げ、寺有の山林とし、周辺地の復壇により仏式による葬儀が再開される

ご本尊は本山と同じ釈迦牟尼仏です。ただし、『美和町史』では本尊を地蔵菩薩とし、その御前立として阿弥陀如来があるとか。このあたりは義公が地蔵菩薩像(市指定文化財)を寄進したといった歴史的背景があるのかも。

また、ご本尊の他に普賢菩薩が祀られることでも知られていますが、そちらは県内に八所ある「花の寺」の四番札所としてのご本尊です。普賢菩薩はいわゆる「守り本尊」の思想において辰巳(東南)の方位の守護仏とされており、札所をすべて巡れば八方(すべての方位)が守護されるので万事安泰というわけですね。

創祀・創建ともに佐竹一族によることから、今も寺紋には佐竹扇(五本骨に月丸)が掲げられています。創祀の段階はどのような宗派であったか不詳ですが、観応の開山以降は臨済宗なのでしょう。

当寺の一世とされる夢窓疎石といえば足利尊氏も頼るほどの有力者。後醍醐天皇とも親しく特殊な立ち回りをしたことでも知られます。尊氏一族と佐竹一族の関係も疎石の仲介によるとする説があります。

佐竹氏では二世の悟真妙頓の兄弟(貞義の庶長子)である月山周枢も疎石のもとで学んで正宗寺(現常陸太田市)を開山しています。正宗寺は江畔寺の本寺の時代がありましたが、江戸初期に幕府が発布した寺院諸法度により、江畔寺の本寺は円覚寺となりました。今より350年ほど前のことですね。

創建の経緯もあって長らく小瀬氏の菩提寺でした。転機が訪れたのは江戸時代初期。佐竹氏が現在の秋田県へ国替えとなったときで小瀬氏も宗家に従い秋田へと渡りました。本末関係の見直しはその後のことです。

wata

wata

アクセス

最寄りのICは常磐道の那珂IC。常陸大宮や大子町に行くならおなじみのICですね。下りてから約25km、時間にして30分ほど。県道102号と12号をひたすら北西に進んでください。

駐車場は山門前です。充分な広さなので駐車に困ることはないでしょう。

| 名称 | 南内山 江畔寺 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県常陸大宮市上小瀬2247 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

山門

境内入口

わずかに高台に位置する江畔寺。山門のあるこちらが正式な参道かと思いますが、右側に車両が通れるほどのスロープがありますので、石段が厳しい方はご利用ください。

夢窓疎石と佐竹氏の関係を示す石柱

江畔禅寺とある寺号標のお隣には夢窓疎石との関係を示す石柱が建てられています。当寺においてそれだけ重要な意味を持つのでしょう。

山門

臨済宗といえば個人的には貿易と金融に秀でている印象があるのですが、さいきん読んだ本では同宗の僧(禅僧)は代官として優れた荘園経営をしていたようです。

禅僧の代官が増えた背景には、室町幕府による禅宗の保護があった。新たに天龍寺や相国寺などの禅寺を建立し、鎌倉時代に建てられた南禅寺や東福寺なども統制下に置いた。さらに、五山十刹の制度によって禅僧の人事権を掌握するなど、幕府と禅寺は近しい間柄にあった。将軍や守護大名からの崇敬を受け、子弟の入寺も相次ぐ一方で、寄進も受け、数多くの荘園を所有していた。

また、五山派の禅寺には有能な僧侶が数多くいた。留学僧を派遣するなどして大陸と密接に交流しており、仏教だけでなく朱子学などの学問も修めていた。高度な教養と実務能力を兼ね備えていたので、代官の仕事もしっかりこなせたのである。

「荘園」で読み解く日本の中世

上記の寺院はどれも臨済宗なので禅僧とあるのは同宗の僧侶としてよいのでしょう。室町期は巨大な影響力を持っていたようですね。

ちなみに天龍寺は後醍醐天皇の菩提を弔うために夢窓疎石によって延暦2年(1339年)に創建されました。当寺の創建に近い年代ですので、なんとなく当時の雰囲気が掴めますね。そして疎石の偉大さも。

領主たるもの腕力と知識だけがあればいいわけではありません。臨済宗には統治に役立つノウハウがあったので帰依する有力者が多かったのではないでしょうか。

弁天堂

弁天堂

石段を登った先、山門の右手前に通路があってその先にあるのが弁天堂。小さいながらも神橋と弁天池がありますので、他所と変わらない弁天さまをお祀りする風景が見られます。

手水舎

手水舎近くの手ザル

手前の手水舎にはなにやら不思議な網が掛けられていました。札には「懐中の銭をゆすぎ洗い清めて下さい」。こちらも弁天さまの信仰地で見られます。一般的にはそれによりお金が集まるといわれています。ラーメン屋さんみたいな手ざるにお金を入れて鉢の水でゆすぐようですね。

佐竹扇

立派な弁天堂には佐竹扇の紋が掲げられていました。佐竹氏といえば本拠地の常陸太田の印象が強いのですが、常陸大宮との関係も非常に根付くよく、当寺に限らずあちこちの寺社の由緒に名前が出てきますよ。

宇賀弁財天

弁天堂で祀られているのはたしかに弁天さまなのですが。。中を覗いて神像(仏像?)をご覧になった方は驚くかもしれません。八臂なのはともかく、頭には蛇の胴体におじいさんの顔が乗っています。頭にあるのはいわゆる宇賀神と呼ばれる農耕神です。このように宇賀神と一体となった弁天は宇賀弁財天などといいます。

宇賀弁財天がいつ頃どのように成立したかは定かではありません。個人的には日本で七福神が誕生したされる室町期以降だと思います。弁天さま自体はインド神話に登場するサラスバティーが天部(仏を守護する神)として仏教に取り入れられた姿とされています。

宇賀神は日本神話、仏教、インド神話に登場しない日本の民間信仰から生じた神とされています。農耕神として祀られていることはたしかで、それは胴体の蛇の方に由来するのでしょう。蛇は田畑に現れるネズミなどの害獣を捕食するハンターなので農家にとって守護神のごとくありがたい存在です。

なぜ弁天と宇賀神が合体するのかといえば、おそらく蛇つながり。一般的に弁天さまのお使いは白い蛇とされており、弁天さまの仮の姿といわれるほど重視されています。福徳を呼ぶ蛇という共通点からいつしか一体化して祀られるようになったのではないでしょうか。

佛殿

佛殿前の辰巳象

山門の先、境内のもっとも大きな建物(大方丈)に向かう途中、左手に見えるのは佛殿です。中に安置されている普賢菩薩にちなんで、建物の前方には龍と蛇の像が建てられました。

辰の象

とってもキュートなのは、地元の子供たちにも親しんでもらいたいためだとか。たしかにこれなら怖くありませんよね。

佛殿

2018年の竣工なので非常に新しい建物といえますが、境内に佛殿を置くこと自体は古くからあるそうです。立て札から引用します。

禅宗様式(唐様)の佛殿で慶安元年三代将軍徳川家光公によりご朱印降賜の時の建立、本県内で貴重な佛殿である。堂内にご本尊の釈迦如来が安置されています。

慶安元年は1648年。ということは370年目を機に再建なんですね。

普賢菩薩象

殿内には花の寺としてのご本尊にして辰巳の方位の守護仏とされる普賢菩薩がお祀りされています。釈迦如来の脇侍としても知られておりますので、当寺の配置はふさわしい気がしますね。

菩薩の下にいるのは六本の牙を持つ白象(眷属)かと思います。こうした精密な彫刻を間近に見る機会は少ないのでありがたい限り。

wata

wata

大方丈

大方丈

大方丈と呼ばれる大きな建物。あまり耳にしない言葉ですが、お寺で使われる場合はご住職の住居やご住職自体を指すのだとか。案内によると本尊をお祀りしているので他所でいうところの本堂としてよいかと思います。

当寺は小瀬氏の菩提寺とのことですが、ご住職の名字も小瀬だったのでしょうか。おそらく地名に由来するであろうこの名字(読み方は「おせ」)は今も使われていますが、その方々の多くは常陸大宮の小瀬の地にルーツがあるのだとか。うーん、調べてみたい。

ところで、当寺の名前にはちょっとした変遷があります。旧本寺の正宗寺の古文書によれば、創建時は「孝槃寺」で近代(江戸時代初期の検知の際)になって今の字(江畔寺)になりました。また、『新編常陸国誌』によると「孝繁庵」と書いていたものが音読みされて「孝槃寺」になったとか。

現在の江畔寺は正宗寺の説をとっているようですね。わたしもそうかなと思います。『新編常陸国誌』の説は面白いとは思うものの、出家した身でそれほどの我を出すかなと。しかも開山(一世)を夢窓疎石としていながら寺号を二世の諱からというのは。。真相はいかに。

wata

wata

大銀杏

大銀杏

境内の中心にある大銀杏。樹齢470年とか。植えられたのはまだ統治に小瀬氏や佐竹氏がいた時代にまで遡れるんですね。それにしても驚異的なサイズです。樹高35m、幹周りは5.56mもあるそうです。

近くの立て札には次のような由来・沿革がありました。

江畔寺の目標と水源涵養や落雷に強いので、堂塔の避雷針として植えられた。

古老の口伝では、元禄のはじめ、江畔寺に隣接して信願寺(現在水戸市にあり)があったが、光圀公が江畔寺参詣の折、信願寺に所払いを命じた。その際信願寺の住職が、江畔寺の庭先に「いちょう」を植えて立ち去ったといわれている。

平成8年茨城県緑化推進委員会により、茨城の名木・巨樹百選に選定されている。

まさに伝説の銀杏。浄土真宗の信願寺は江畔寺となんらかの関係があったのかもしれませんね。

秋の集中曝涼の頃に周辺の道路を通ってその黄金色の神々しさに驚きました。春や夏は花の寺としてもっとも活気があると思いますし、また改めてお参りしたいですね。

愛宕山

愛宕山の参道

本堂は山門の先の突き当りを右折して進みます。突き当りの左には愛宕山に続く急な石段があります。愛宕山は愛宕神社が鎮座する高地で、こちらもまた弁財天同様にお寺の境内で祀られる「神」ということになります。

この石段を登るのはなかなかのしんどさ。しかし、参拝するには避けて通らない道です。

愛宕神社拝殿

山頂にある拝殿は石造り。一般的な社殿とずいぶん趣が異なりますが、「愛宕」というくらいですからこうしたスタイルもありかなと思います。ただ、注目していただきたいのはその内部ですね。

二体の天狗像

拝殿内に見えるのは高い鼻と翼を持った天狗の両像。本殿を守護するかのようなその姿からは眷属の印象を受けました。一般的に愛宕神社は京都の愛宕山に鎮座する愛宕神社を総本営とし、ご祭神はヒノカグツチです。

ところが、本営の公式サイトなどを見てわかるように、元来は修験道と密接な関係を持つ神仏習合の信仰です。本営の奥の院(若宮社)には天狗の太郎坊が祀られておりますので、当寺はある意味で正統派。明治の神仏分離令を乗り越えてのことなのでしょう。

本殿で祀られるご祭神というかご本尊は勝軍地蔵です。境内の案内には当建物を「愛宕山勝軍地蔵堂」として次のようにありました。

應永甲戌元年(一三九四)に初祖義春を将軍地蔵菩薩の化身佛と尊崇して西側山上に祭祀した江畔寺奥ノ院である。

前庭に口径弐尺壱寸の大梵鐘を設けたが水戸藩主斉昭の尊皇攘夷で大砲に鋳潰した。

毎年行われる一月二十四日の愛宕山大祭は火伏せ、家内安全、必勝祈願の参詣が盛大である。

参拝したのが大祭からさほど時間が経っていない時期でしたので、境内でその案内を見れました。それによると勝軍地蔵は甲冑を身に着け、右手に錫杖、左の手のひらに如意宝珠をのせて軍馬にまたがっているのだとか。

これは他所でいうところの愛宕権現とよく似ていますね。勝軍地蔵は愛宕権現の本地仏の位置付けです。これは本地垂迹といわれる考え方で、勝軍地蔵は相手に合わせて姿を変えられる、それが愛宕権現というわけです。

愛宕神社本殿

大祭に参詣した方々は「笹旗」がいただけるそう。どのような理由によるものか定かでありませんが、笹は記紀の時代から神聖視されていて祭祀に用いられているので、どちらかというと神道寄りなのかもしれませんね。

公式サイトに勝軍地蔵のお写真があります。

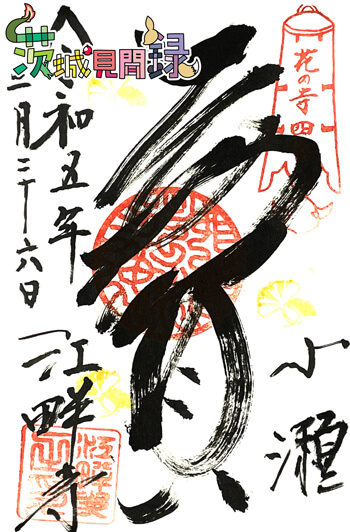

御朱印

江畔寺の御朱印

江畔寺の御朱印です。本堂向かって右手の庫裏でお声掛けください。お守りなどの頒布もそちらで行っております。

まとめ

この記事のまとめ

- ご本尊は釈迦如来。佐竹氏ゆかりの寺で室町時代初期に創建

- 愛宕神社は勝軍地蔵、弁天堂は八臂の宇賀弁財天が祀られる

- 御朱印は大方丈右手の庫裏でいただける

参考文献

美和村史/美和村史編さん委員会

茨城県の地名/編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

wataがいま読んでいる本

寺院巡りにどうぞ

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ