wata

wata

オカルトやります。苦手な方は早めにお引取りください。大人なら大丈夫なはずですが。。

ご紹介するのは那珂市正覺寺(新字体は正覚寺)。浄土真宗の開祖、親鸞聖人の孫・如信上人とのゆかりが深く、唯一上人の御遺骨があるお寺です。

境内にはたくさんの立て札があってご住職のアツいメッセージに溢れているのも特徴!山程お伝えしたいのですが、如信上人丑の刻参りの伝説に絞ってご紹介します。

由緒

慈覚大師の命により近江国志賀郡の郷士壬生弾正忠浄春が出家。法印と号して慈覚大師彫刻の阿弥陀如来を持って諸国を遍歴。途中に菅谷仲之内の領主で舎弟の壬生左近尉正春のもとに逗留。そのときに阿弥陀如来の霊言により阿弥陀如来を本尊とする寺院を創設。光祥院(天台宗)と号した。

奥州大網より当地を訪れた如信上人に春政が弟子入り。浄讃房と号する

正月4日、如信上人が奥州金沢道場で入寂した際に光祥院を改めて徳壽山慶乗院浄讃房(浄土真宗)と号して寺を建てる。

11月5日、大根田から如了が浄讃房八代目の浄顕を訪ね、別堂を建てて住み那賀房と称する。それに関連して浄讃房を正覺寺と改めて浄顕次男の浄願は石神村に願船寺を建てて移らせた。如了は元亀元年(1570年)に亡くなる。

御本尊は阿弥陀如来です。浄土真宗ならこれ一択なので改めて紹介する必要がないでしょう。創建にある仏像が現存していたら素晴らしいのですが、さすがにそのようなことはないようです。

正覺寺の歴史は約1200年とされています。もともと天台宗のお寺でしたが、現在は浄土真宗。改宗のきっかけは親鸞聖人の孫・如信上人が布教で訪れたことによります。

当寺の由緒といえるか微妙なので省略しましたが、歴代の住職(あるいはその子)である如正は久慈郡久米村に移った願入寺で住職を務めています。願入寺は徳川光圀公が再興に助力した大寺院。光圀公は現在の大洗の地へ移転させて寺領300石を寄進するほどでした。

そうした歴史の大きな動きと関連してきたことを考えると感慨深いお寺かと思います。東国の真宗寺院として果たした役割は大きかったのではないでしょうか。

wata

wata

アクセス

| 名称 | 徳壽山 慶乗院 正覺寺(浄土真宗) |

| 住所 | 茨城県那珂市菅谷2199-1 |

| 駐車場 | 境内の奥。鐘楼堂周辺に駐車可。 |

| Webサイト | 那珂市観光協会 |

境内

信仰上の理由もありますが、先代の住職は如信上人と強い絆がありました。上人が伏せたとき、住職はどの信徒よりも熱心に看病したのだとか。上人がなくなったときは導師(葬儀の最高責任者)を務めました。

現在、上人の御遺骨を守っているのは正覺寺だけです(上の写真がその御廟)。ちなみに親鸞聖人本人が布教にきたこともありますが、そのときは改宗しなかったのだとか。

境内では如信上人の他に親鸞聖人についてもさまざまな紹介をしています。わたしにはドラマティックな文章に感じました。住職の個性ですね。親鸞聖人(左)と如信上人(右)の像はドラマのワンシーンのよう。親鸞聖人が『いのちの絆』を伝えているところです。

この像は当時の住職が葬儀で体験したショッキングな出来事から必要性を感じたそうです。如信上人の評価が高いのは親鸞聖人からこうして薫陶を受けたからといわれています。

本堂

初参拝した2018年は震災の影響か仮本堂となっておりました。当時はあまりお寺にお参りすることがありませんでしたし、どうしていいか戸惑ってしまったことを思い出します。

しかし2023年の参拝では立派に再建された堂内で御本尊を拝することができました。ありがたいことです。当寺の歴史は非常に長いですから、これまでも何度と無く苦難があったと思われます。

これまで何度も復興してきたと思うと感慨深いものがありますね。わたしもあれやこれやと頑張らねば。

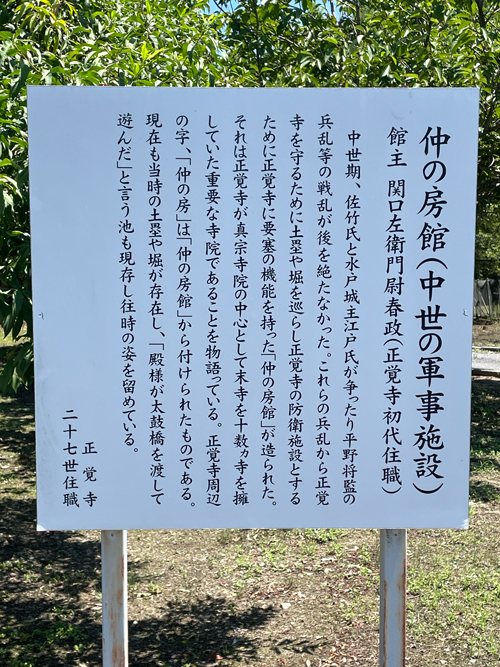

元要塞で菅谷氏発祥の地

ユニークなことに正覺寺の住職はかつてこの地の領主でした。そのためお寺に要塞機能があったんです。いまも土塁や塀が残ってますよ。

それに小字の「仲之坊」は住職の呼び名である「那賀房」に由来するのだとか。それだけ領主として有力だったということなのでしょう。

正覺寺のある菅谷は源氏の一族『菅谷氏』発祥の地といわれます。

菅谷という地名はもともと菅谷不動尊があることで呼ばれていました。眼病に効くご利益があって800年間も安置されていたそうです。『菅谷氏』もその不動尊にあやかって始まりました。

この不動明王は新しいのでそれをモチーフにしていると思います。

丑の刻詣りの伝説

なにを隠そう正覺寺を知ったきっかけは『丑の刻詣り』の伝説。

むかしはテレビのオカルト番組などで取り上げられてましたが、最近はめっきり聞きませんね。夜な夜な藁人形に釘を打ち込むアレです。正覺寺とこの伝説、検索しても見つかりませんが立て札にもしっかりとありました。

丑刻午前二時に神社で憎い人のわら人形に釘を打ち込み呪い殺す丑刻詣。江戸延宝年間、菅谷村に八幡太郎義家末孫で長者の軍司四郎左衛門がいた。恨む者が丑刻詣で呪い殺そうとし、彼は頭中が割れそうであった。

様々な佛神へ祈願したが無駄だった。当時の御本尊は霊験不可思議で有名なので、ある朝、御本尊に平伏し拝んだ。すると御本尊が須弥壇より舞い降り彼の頭の中心を御足の大指で蹴ると八寸程の釘がガラリと抜け血が流れ悶絶した。上人が止血しても止まらず白衣が血に染まり縁に満ちた。(その血染めの衣は今も残り凄さを伝える。)

不思議に彼の苦痛は即座に失せた。霊験不可思議な法力の極みと喜び、御本尊を一心に念じ、代々当寺の門徒となった。この他お百度参りの御利益の不思議な事が度々あり、御本尊に詣でて御利益に預かり、今日なお篤い信仰を集める。

丑の刻詣り〜正覚寺御本尊は霊験不可思議〜/正覚寺立て札

正覚寺二十七世住職

呪った者がだれなのか大変気になりますが。。じつはこの伝説は筑波書林の『那珂の民話ガイドマップ』にもあります。そちらには立て札にないことがいくつか。要約します。

- 呪われた左衛門は百姓。下人や小百姓を使って大規模な経営をしていた

- 鎮守の神木に呪い釘が打ち付けられていた

- 菅谷の鹿島神社や不動院で祈願したが苦痛は続いた

- 救われたあと、左衛門は真言宗から浄土真宗の信徒になった

以上は『正覺寺本尊阿弥陀如来縁起』を参考に書かれたとのこと。周辺の寺社よりも霊験があったことを示しているようですね。それに丑の刻参りは大正時代の頃から姿を消したとも。

丑の刻詣り原型は江戸時代にはあって葛飾北斎や鳥山石燕も描いていますが、藁人形については見当たりません。人形の”設定”が加わったのは能の演目鉄輪でしょうか。

鉄輪の舞台となるのは京都の貴船神社。どこかで聞いたことあるなーと思ったら、瀧夜叉姫の伝説でした。平将門の娘が父の恨みを晴らすために鬼になる、という物語です。似ている点がいくつもあるので、関係が気になりますね!

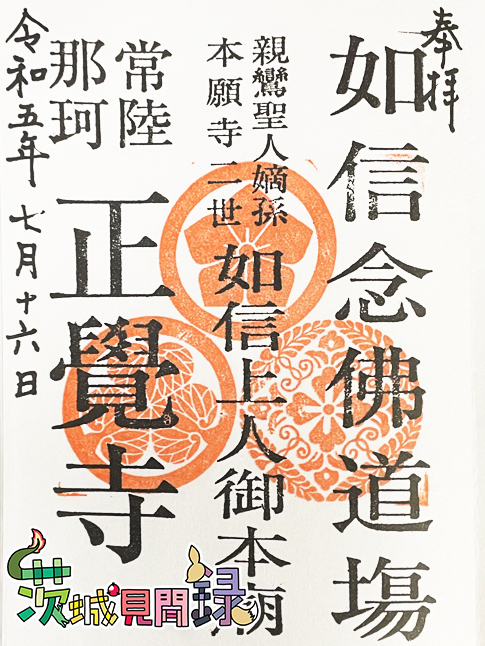

御朱印

正學寺の御朱印です。庫裏で声掛けをしていただくことができました。

もしかしたらつい最近初められたのかもしれません。浄土真宗の御朱印は比較的珍しいのでありがたいことです。

・当初は天台宗。如信の来訪により改宗へ繋がる。

・如信とは強い絆があり、遺骨が埋葬されているという

・丑の刻参りで呪われたものを御本尊が救ったという伝説がある

参考文献

那珂市の社寺祠堂/那珂市教育委員会

那珂の民話ガイドマップ/編:那珂町教育委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ