wata

wata

- 那珂市に伝わる四匹の狐の伝説

- 四匹の狐の現在祀られている神社

- 静神社の御朱印

身近な動物といえばイヌやネコですが、大昔はなんといってもキツネ!お稲荷様として親しまれていて昔話にも登場します。

茨城には、そんなキツネが大活躍するお話がたくさんあります。いい話も怖い話もありますが、今回はとてもいい話(ありがたい)をご紹介。舞台は県北の那珂市です。

昔話をもとに各史跡に足を運んでみました。機会があったら、ぜひそちらにも立ち寄ってみてくださいね。そしてこの投稿を読んだら近くのお稲荷様にお参りにいきましょー!

民話『四匹のキツネ』とは

いきなり民話をご紹介します。簡単にしますので詳しく知りたい場合は後述する本でどうぞ。

ある日、兄弟は話し合いをしました。「わたしたちの仲間には、人間や動物たちに悪さをする者がいる。とても残念なことだが、仲間の悪さを完全に止めることは難しい。だから、せめてわたしたちの持っている神通力を人間のために役立てよう。仲間の罪滅ぼしをするんだ。」こうしてキツネたちは人助けを誓います。

まず、長男の源太郎が切り出しました。「わたしは長男だから、本家のあるこの里を守る。里には大きくて重要な川が2つあるから、里と川の守りは自分に任せてくれ。お前たちは里を離れて開拓地の人間に協力するように」

それに甚二郎が応えます。「それでは、わたしは野を守りましょう!」

紋三郎も応えます。「それでは、わたしは山を守ります」

最後に四郎介が「わたしは一番若くて元気もあるから、海を守ります!」

相談を終えると、四匹は一斉に各地に分かれました。四匹が昼夜を問わずに川、野、山、海をかけめぐったお陰で、人々の暮らしは少しずつ良くなっていきました。

源太郎のいる川では、魚貝類がたくさん見つかるようになり、人々はいつしかセリの栽培などもできるようになりました。甚二郎のいる野では、いつのまにか田畑の開墾がされていて、稲作が盛んになりました。紋三郎のいる山では、家をたてるために必要な土台石が次々に見つかるようになりました。四郎介のいる海では、大きな魚の居場所がわかったり、塩の作り方をひらめく人々が現れました。兄弟の活躍はそれで終わらず、新しい衣類やお酒の作り方、薬草の発見などにも関わりました。

やがて、この地に住む人々は増えて各地に大きな館やお城が建ちました。そして、キツネたちはそれぞれの場所で守り神としてまつられるようになったのです。源太郎は瓜連城。甚二郎は米崎城。紋三郎は笠間城。四郎介は湊城です。

キツネたちを祀る場所にはそれぞれ神社が建てられました。有名なのは紋三郎の笠間稲荷(笠間市)。茨城の初詣でもっとも参拝者が多い神社です。

源太郎の瓜連城と甚二郎の米崎城はいまの那珂市内にありました。四郎介の湊城はひたちなか市。もうお城はありませんが、稲荷神社にはお参りできますよ!

wata

wata

静神社

一の鳥居

四匹のキツネが誓いをした場所、じつは那珂市の静神社といわれています。むかしは広大な森の中にあったので、キツネの他にもたくさんの動物がいたことでしょう。

神社はいまも健在。鹿島神宮に次ぐ常陸国(むかしの茨城県周辺)の二の宮として多くの方に慕われています。

創建は不明ですが、文徳実録には嘉祥3年(850年)にすでにあったことが載っています。また、三代実録によると仁和元年(885年)に従五位上へ進みました。

神社のご祭神は建葉槌。別の名を倭文神。日本書紀によれば武甕槌(鹿島神宮ご祭神)や経津主(香取神宮ご祭神)が倒せなかった香香背男を討伐したとか。その活躍によって二の宮とされたそうです。

一方、織物の祖神としても祀られているのが面白いです。かつてこの地は織物の産地で優れた職人が多かったとか。建葉槌のお使いは白蛇で職人を護っていたというお話もあります。手元の糸が白蛇に見えたのかも。

二の鳥居と石段

立派な鳥居をくぐった先には険しい階段。疲れるものの、ワクワクするのはわたしだけでしょうか。。参拝がハードであるほど強い信仰を感じてしまいます。

拝殿

境内の砂利と社殿のコントラストが美しいです。現在の拝殿・本殿は徳川斉昭が再建。キツネたちの時代とは違うと思いますが、荘厳でよい雰囲気です。

wata

wata

二の宮はその地方で二番目の社格という意味。奈良時代に朝廷から派遣された役人が二番目にお参りする場所でした。

御朱印

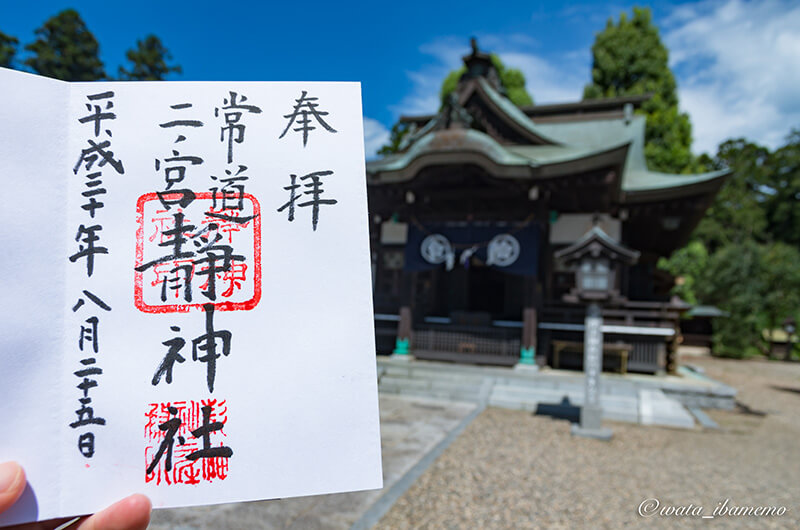

静神社の御朱印

静神社の御朱印です。初穂料は300円。

社殿の左手にある授与所でいただけます。

アクセス

| 名称 | 静神社 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県那珂市静2 |

| 駐車場 | あり(一の鳥居前と社殿の西) |

| Webサイト | 公式サイト |

最寄り駅は水郡線の静駅です。神社まで1.8km。徒歩だと25分ほどかかりますので、ちょっと大変ですね。

源太郎稲荷と瓜連城趾(常福寺)

常福寺楼門

源太郎を祀っていた瓜連城は戦国時代の1336年に建てられましたが、同じ年に落城。城主は楠木正家。あの楠木正成の一族です。

正家は南北朝時代に南朝方でしたので、北朝方の佐竹氏と戦って破れました。

常福寺本堂

落城から50年ほどして跡地に火事で建物を失ってしまった常福寺が再建されました。というわけで瓜連城の跡地には浄土宗の常福寺があります。

訪れたときは、ちょうどお寺の改修中。立派なお寺がさらに、という感じです。

源太郎稲荷

源太郎稲荷はお堂の裏手にあります。お堂というよりも、お隣の瓜連保育園の裏手といった方が正確ですね。

コンパクトな感じです。でも、とても新しくてキレイ。鳥居の前には立て札があって先ほどご紹介した民話がありました。丁重に扱われていることが伝わってきます。

源太郎の守った川とは静の森の東を流れる久慈川と西を流れる那珂川です。久慈川はとても美しい川で夏には鮎がとれます。いまなお源太郎のご利益が健在!といったところです。

瓜連城のお堀

瓜連城の土塁です。この上に城があって敵の侵攻を防いでいたわけです。境内の看板によると土塁の規模からお城の広さが想像できるそうです。東西南北700mほどあったとか。かなり大きなお城だったんですね!

常福寺は御朱印をいただけます。

アクセス

| 名称 | 源太郎稲荷(常福寺境内) |

|---|---|

| 住所 | 茨城県那珂市瓜連1222 |

| 駐車場 | あり(常福寺) |

最寄り駅は水郡線の瓜連駅です。常福寺まで徒歩15分ほど。そこから源太郎稲荷までは3分くらいです。

甚二郎稲荷と米崎城趾

甚二郎稲荷鳥居

甚二郎稲荷をご紹介します。稲荷のある住所は本米崎。「よねざき」と読んでしまいましたが、正しくは「こめざき」です。お米づくりを手伝ってくれた甚二郎にふさわしい地名です。

甚二郎稲荷社殿

社殿には2つの民話が張り出されていました。ひとつは源太郎稲荷にもあった「四匹のキツネ」。もうひとつは「欲のない甚二郎」。

出典が書かれていませんでしたが、ふるさと文庫『那珂の伝説 上』にあるものと同じです。内容はこの稲荷の由緒に関わります。超人的な体力を持つ甚二郎という奉公人が、亡くなるまで人々のために尽くしたので、その人徳を偲び農業の神様として祀ることにした、というものです。

wata

wata

アクセス

| 名称 | 甚二郎稲荷 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県那珂市本米崎1513 |

| 駐車場 | なし |

四郎介稲荷神社

四郎介稲荷神社の拝殿

四郎介は那珂湊の稲荷神社に祀られています。

湊城は実際のお城ではなく、水戸光圀の別邸・夤賓閣の別名といわれています。四郎介だけちょっと特殊ですね。

社殿には後藤梅甫の見事な彫刻。市の指定文化財になっています。笠間稲荷の本殿は後藤縫殿之助なので四匹の狐と後藤一門はなにか関係があるのか気になるところ!

御朱印あり

まとめ

この記事のまとめ

- 静の森で約束した四匹の狐が人類の発展を助けた

- 源太郎、甚二郎は那珂、紋三郎は笠間、四郎介はひたちなかで祀られている

- 静神社と常福寺、四郎介稲荷神社は御朱印あり

参考文献

瓜連の昔ばなし/著 楠見松男/筑波書林(ふるさと文庫)

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。