wata

wata

「欠史八代」をご存知でしょうか。第2代から第9代天皇までの8代を架空とする説です。

事績が少ないことからそのように言われるのですが、存在しないこととは別問題なので個人的には懐疑的。それに天皇の近親者にも色々と伝承があるので全部捏造というのはさすがに無理です。

なぜ、こんな話をするかというと今回は綏靖天皇とそのお兄さんに関係する大井神社(笠間市大渕)を紹介するからです!式内論社であり、大変爽やかな境内なのでぜひご参拝ください♪

目次

由緒

平城天皇の勅許により常陸国那珂郡大井村和体ケ峯に社殿を造営。大井大明神と尊称する

勅命により延喜式内社に定められる

村内天神社及び十二所神社を合祀

合祀した天神社を氏子の願いにより前地に戻す

合祀した十二所神社を氏子の願いにより前地に戻す

*境内石碑より

神八井耳命と昭憲皇太后の歌碑が奉納される

ご祭神は神八井耳命です。初代天皇である神武天皇の皇子にして第2代綏靖天皇のお兄さんです。茨城関係ですと常道仲国造(『古事記』)の祖とされています。

当社の社伝によると神八井耳命は「訳あり皇位を弟に譲り、東国地方途上の折り縁ありこの常陸国大井の里を訪れた」。その後、「屏居」「宮を和体山に営む」「村人淵茂奉仕」などとあるので、隠居、崩御、そして村人により祀られたということかと思います。

「訳あり」は、おそらく神武天皇の崩御後に起きた争いを意味するのでしょう。『古事記』によると長男手研耳命命が神武天皇の皇后(多芸志美美命の義母)を妻とし皇位を継ごうとしたことに対して神沼河耳命(後の綏靖天皇)が反発。

当初、神沼河耳命は兄の神八井耳命に手研耳命を打倒させて皇位を継がせようとしましたが、恐れおののいてしまい叶わず。そこで自身が兄の武器をとり手研耳命を倒しました。

そこで神八井耳命は「弟に皇位を譲り」なのですね。その際、神八井耳命は祭祀を担当することになったのですが。。当社の社伝ではそれと異なり常陸国で隠居したというわけです。社伝の「創建」は祭祀が始まりしばらくしてのことで、じつは創建前のエピソードが色々あったりします。

また、当社は「太郎明神」「四所一宮」とも呼ばれて親しまれています。パンフレットによるとそれぞれ次のような由来です。

中世、大井の地を割いた金井、大渕の二部とし、福田、飯田、石寺、寺崎、日沢の総鎮守として「太郎明神」と尊称。また大井、箱田、石井、来栖の四所の内、当社を一の宮明神(四所一宮)と崇敬した。

太郎は長男や一番目といった意味でとても尊いものとされているようです。なんでも神社周辺では男の子の名に「太郎」と付けないのだとか。魔太郎とか小太郎はダメということですね。

wata

wata

神八井耳命について知るならこちら

アクセス

最寄りICは北関東自動車道の笠間西IC。下りて約15分。

境内の南西側から拝殿前まで行って駐車できるようになっています。

| 名称 | 大井神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市大渕1652 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

鳥居

多くの方は社殿の近くの駐車スペースに停めるので、この鳥居から参拝する方は少ないかと思います。

ただ、ここから社殿までの参道は大井神社らしさが詰まっていますので、ぜひ歩んでいただきたいですね。

写真の鳥居は平成30年(2018年)に建立されたもの。それまではなかったそうです。でも、祠であればともかく鳥居のない神社は珍しいですよね。

じつは次のような伝承があります。短いので『笠間市の昔ばなし』からまるっと抜粋します。

13 鳥居のない大井神社

大むかし、常陸で第一の宮の鹿島神社には鳥居がなかった。そこで鹿島の神様は、大渕にある大井神社の大きな鳥居を貸してほしいと申し出た。そこで大井の神様は、しぶしぶ貸すことにした。何年たっても返してくれなかった。大井の神様は何回か返してくれるように催促したがなしのつぶてで、返事がなかった。

鹿島の神様に直談判させるためにお使いをつかわした。ところが、この使者もなしのつぶてとやらでかえって来なかった。

とうとう今日まで、そのままになってしまった。このようなわけで、いまも大井神社には鳥居がないといわれている。(『鹿島誌』から)

ということで、鹿島神宮の武甕槌命に借りパクされていたのでした。つたない文章ということもあって、なにか奇妙な伝承ですね。

参道と御神木(親子杉)

参道は非常にシンプルで緩やかな石段を何度か登っていきます。

笠間の中心街から少し離れた場所でして周囲には田畑が広がっています。自動車の走行音が少なく、鳥の声や砂利を踏む音、風で木々が揺れる音などが心地よく聞こえていきます。

ご祭神の神八井耳命は優れた耳の持ち主だったのでしょうか。だとしたら、当社の境内は非常に心地よい場所だと感じているのではと思います。

余談ですが、この時代の皇子に「耳」が付くのは神の声が聞けたから、という説(伝承)があります。巫女の役割を果たせる神八井耳命が皇室の祭祀を担当したということですね。

鳥居の少し先には御神木の親子杉があります。根本では繋がっているらしく、家庭円満のシンボルとして大切にされています。三本の巨木のうち二本はほぼ一体となっており、夫婦杉とその子供といった位置づけなのでしょう。

二本の親杉は幹周り3m、樹高30m、子杉は幹周り2m、樹高25mでそれぞれ樹齢は約350年です。

宣命殿と社務所

緩やかな坂を登っていくと社殿のある広場にたどり着きます。

広場に入ってすぐ右手には宣命殿。社務所と一体となっているようです。(ふだん神職は不在)宣命殿。。じつは初めて拝見した建物です。一見すると神社の社殿と同じですね。

宣命とは天皇の命令、もしくはその文書を意味するのですが、この建物がどのように使われているのかは謎。昔、(おそらく式内社の関係で)官幣使が来社していたそうなのでその関係でしょうか。

この日、境内に禰宜がいらっしゃったので聞いておけばよかったです。

社殿

拝殿です。この日はお正月でしたので、参拝者を迎えるために戸が開放されていました。国旗掲揚の姿がとても美しく心洗われます。

手前の2つは夫婦瓶。令和2年に日立市の方が奉納されたそう。位置からすると天水受けのようです。雨水をためておき、いざとなったら消火に利用するのでしょう。そうならないのが一番ですが。

ただ、それが瓶であり、夫婦となっているのが面白いですね。拝殿に向かって右が男、左が女です。これを君子(ここでは御祭神)から見ると左右が逆転し、陰陽説の法則に従うようになっているのでしょう。

式内社と四所一宮を示す扁額がありました。当社は社伝に式内社とあるので式内論社に数えられていますが、そう捉えない方もいらっしゃるんですよね。

と申しますのは、延喜式神名帳には「那賀郡の大井神社」とあることから「同じ社号であっても地域が違う」ということです。『新編常陸国誌』も根拠なしとしています。

とはいえ、式内社だからと参拝する方は極少数かと思いますので、「だからどうした」ですけどね。

堂々とした本殿です。『茨城県神社誌』には昭和6年に創建とありますが、境内でいただけるパンフレットでは明和6年(1769年)となっています。

向拝の虹梁にあるのは龍でしょうか。体を波打つようにくねらせています。ほとんど日が差さない場所なので湿気が多くずいぶん傷んでいるように見えます。

妻飾りの裏側にはぎっしりと雨雲のような彫り物。わたしがこれを雨雲だと思うのは、社殿彫刻には波などの水に関するものが多く、炎上しないような願いが込められているのではと考えるからです。

同羽目板や脇障子には特に彫刻はありません。この環境ですから単に板の表面を見るだけでその神社の年代を感じさせるようです。これはこれでありではないでしょうか。

拝殿および本殿は鹿島神宮の鎮座する南南東を向いています。それが何を意味するのかはよくわかりませんが、当社の春祭と鹿島神宮の白馬祭が同日に催されるのは関係あるかもしれません。

『茨城県神社誌』の伝承によると、当社の祭神は秋に白馬に跨ってやってきたのだとか。その際、田を耕していたので歩みに苦労したことから秋に耕したり、白い動物(特に馬)を飼うのを禁忌としました。(終戦後に解禁)

鹿島神宮の白馬祭は藤原頼経がもたらした宮中行事「白馬の節会」(天皇が紫宸殿で白馬を見て邪気を祓う)を起源にしていますので、皇室つながりで神八井耳命との関係も気になりますね!

境内社

参考までに大井神社は次の通りです。

- 八龍神社…高龗神

- 三峯神社…日本武尊

- 石清水八幡宮…誉田別命

- 神明神社…大日霊貴命

- 秋葉神社…軻遇突智命

写真の二社は八龍神社(左)と三峯神社(右)です。お正月にはみかんとお酒を入れたであろうぐい呑みが供えられていました。

こうした境内社は周辺の氏神を合祀したケースが多いようですね。

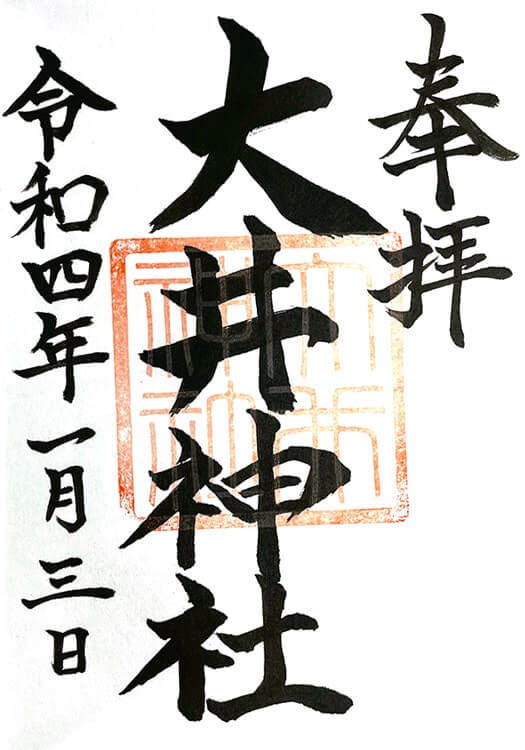

御朱印

大井神社の御朱印です。お正月だったので拝殿で書いていただきました。

ふだんは少し離れた社務所にいらっしゃることが多いのでお電話してから伺うといいでしょう。場所は宣命殿隣の社務所に地図があるのでそちらをご参照ください。

電話番号は神社庁の大井神社のページにあります。

・ご祭神は神八井耳命。神武天皇の皇子で綏靖天皇の兄

・社伝に式内社とあるが定かではない(論社)

・御朱印は社務所で。正月と祭りは境内でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

笠間市の昔ばなし|編:笠間市文化財愛護教会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。