wata

wata

仏教に詳しくない方でも天台宗は知っていることでしょう。平安時代に最澄が開いた宗派で歴史的にも大きな役割を果たしてきました。

古代から中世にかけては最先端の学問所でもあったのでその教義はたいへんに幅広い。平安初期に開かれた時点で密教を取り入れるなど開祖もまた仏教の研究に熱心でした。

そのせいか天台宗がどういう教えなのかは簡単に説明できません。しかしながら、だからこそ実際にお寺に足を運ぶ甲斐があるというもの。

今回は龍ケ崎市馴馬町にある天台宗寺院、来迎院をご紹介します。修験道が絡んでいると思われるので、理解するのはベリーハードかもしれません。でも興味深いことが多々あるのでぜひ参拝の参考にしてみてくださいね。

火防まつりにつきましては、過去に参加したことを記事にしましたので以下からご覧ください。

由緒

逢善寺(稲敷市小野)の末寺として創建

延暦寺覚仙により中興

玄幸により再興

東叡山寛永寺より200両が下賜、本堂・庫裏を再建

第15世住職である秀瑞和尚により来迎院寺子屋が始まる

国の命令により梵鐘を供出

*天台大師1400年大遠忌法会記念

*天台宗祖師先徳鑽仰大法会記念

御本尊は阿弥陀如来です。本堂では観音菩薩と勢至菩薩を左右に従え、いわゆる阿弥陀三尊として祀られています。三尊は阿弥陀如来を中央の奥、観音菩薩は阿弥陀様から見て左、勢至菩薩は右とする並びです。

当院は天台宗の正式名称「天台法華円宗」を表記し、山号は法華山です。そのことから法華経(妙法蓮華経)を拠り所としていると思いましたが、御本尊を釈迦如来ではなく阿弥陀如来としているのが面白いですね。

創建の時代や多宝塔(重文指定された寺宝)の銘文から考えると常陸国信太荘で活躍した土岐氏(土岐原氏)との関係が深いと考えられます。

しかし、歴史的な背景もさることながら、現代に続く「火防まつり」を見る限り、修験道との関係も無視できません。なぜまつりに山伏が集まるのか。近世の来迎院を理解するには欠かせない要素かと思います。

また、神社ファンにとって興味深いのは当院と女化神社の関係ではないでしょうか。同社が牛久市内にあるにも関わらず、神社の境内だけ「龍ケ崎市馴馬」なのは、馴馬の有力者と来迎院の影響といわれています。

来迎院は火災によって焼失した女化神社の再建や維持に関与しており、特に神仏習合時代において両社は密接な関係でした。女化神社の神秘的な伝説も、じつは来迎院が関係しているかもしれませんね。

wata

wata

アクセス

| 名称 | 法華山 寶塔寺 来迎院(天台法華円宗) |

| 住所 | 茨城県龍ケ崎市馴馬町2362 |

| 駐車場 | あり *山門の先に数台駐車可 |

| Webサイト | 公式サイト |

鳥居

境内の入口はこのようになっています。基本的には車で通過することになるでしょう。奥には山門がありますが、それは車で通れませんので右折してから駐車スペースへと向かいます。

当院の最大の見所でもある多宝塔が目印です。外から見ると屋根が2つに見えるので二重塔かと思いましたか?下段の屋根のようなものは裳階です。裳階は庇のような構造物とのことですが、実際に庇だからややこしい。

多宝塔

国指定重要文化財の多宝塔です。重文だけあって他方で詳しい解説(参考:龍ケ崎市観光物産協会)がされていますが、特に重要なのは室町後期にまでさかのぼる古い建物で、関東より北では稀な作例とされていることです。

境内で配布されている資料によれば関東で唯一現存する最古の多宝塔なのだとか。激レアなんですね。

多宝塔は法華経に由来する建物です。御本尊などから浄土教を強く感じたものの境内最古級の建物は法華経に依拠するのですね。さすがは「法華山」。

ちょっと気になることとして、境内の立て札に次のようにありました。

内部造作は来迎壁や須弥壇が未完成であること、天井の造りも簡易的なものであることなどから、この塔は寛政までに至らなかったとも考えられる。

ええっ!まさかの未完成!?450年もの長きにわたり完成せずにいたなんて。戦国時代のことですし、止むに止まれぬ事情があったのかもしれませんね。

山門

平成期に再建されたという山門です。さほど大きくはありません。しかしながらゴールデン仁王像があるのでかなりのインパクトを残しています。

よく見ると阿形には口元にヒゲらしきものが。仁王像でヒゲを意識したのは初めてですね。だれかモデルとなった人物がいるのでしょうか。

それぞれの像の足元の札には「那羅延金剛力士像」と「密迹金剛力士像」がありました。仁王像(金剛力士像)は阿吽の像からなり、阿形が「那羅延金剛」、吽形が「密迹金剛」にあたるそう。

仁王は釈尊を侍衛しましたから法華の信仰者としては敬意を持って配するにあたる存在といったところでしょうか。日蓮宗の境内にも金剛力士像はありますしね。

本堂

コンクリート製の本堂です。造りは木製と変わらないものの頑丈そうに感じるから不思議。赤と白を基調にした配色は護摩を焚く雰囲気が漂います。

正面がガラス張りになっており、中を除くことが可能です。ただ、反射してしまってよく見えません。これが一般に開放されるのは年末近くの火伏祭りのときだけでしょうか。

内部に安置されている阿弥陀三尊は公式サイトにて高画質の画像で見ることができます。気になる方はぜひどうぞ。ただ、勢至菩薩と観音菩薩の姿はよく見えません。

その代わりと言ってはなんですが、阿弥陀さまを正面にして右手に虚空蔵菩薩、左手に千手観音らしき像が見えます。山岳信仰や星の信仰を連想させる面白い内陣となっております。

また、公式サイトによれば本堂左手に護摩壇があり、そちらには本尊として不動明王が祀られています。その写真を見ると手前には八方を守護する守り本尊が並べられています。祈願寺っぽい!!

余談ですが、守り本尊の思想において当院の本尊である阿弥陀如来は戌亥の方位を守護します。ちょうど馴馬城の戌亥にあるのは面白いですね。馴馬城は来迎院の前に廃されたので直接の関係はないみたいですけれど。

ところで、扁額や公式サイトの記述から当記事では山号を「法華山」としているのですが、古めの本を読むと「箱根山」となっています。これはいかに。

桜川の加波山神社などを参考にすると「箱根」は天狗を連想させるキーワード。加波山神社の他に近隣の加波山神社本宮では冬至に火渡祭が催され、そこには修験者が集まります。

当院は創建から逢善寺(稲敷市小野)との関係が深く、逢善寺は安穏寺(稲敷市阿波)から住職を迎えています。安穏寺には別当を務める大杉神社とともになぜか天狗にまつわる話がいくつもあって、それらが逢善寺を通じて当院に天狗の存在を匂わせることになっているのでしょうか。ちなみに三ヶ寺はいずれも天台宗です。

詳しいことは分かりませんが、当院と逢善寺の間には土岐氏の存在を感じます。逢善寺は当院の多宝塔が修復(弘治二年)される少し前に火災によって本堂が焼失したので土岐治英が再建しています。

鐘楼堂

旧梵鐘は戦中に政府に献納して失われました。それが再建されたのは平成30年。桜川市の小田部鋳造によって造られた新しい鐘は、二度と戦争が起きないようにと願いを込めて「平和の鐘」と名付けられました。

当院で年末に催される「火防まつり」もメインは火除けですが、世界平和と難民の救済も並んで祈願されます。世界は繋がっているのですから、日本以外も平和であって欲しいですよね。

境内社

駐車場のそばに見える決して目立たないこちらの石祠。石祠自体には何が書いてあるのか不明となっていますが、弁財天と稲荷大明神の旗が立派にたなびいていました。

こちらの二社は神様を祀る祠であるものの仏教とも密接な関係を持っています。稲荷神については荼枳尼天として臨済宗や曹洞宗で祀られることも少なくありません。

個人的な趣味として弁財天を見つけたらまずは蛇との関係を探すようにしています。多くの人々に親しまれる弁財天と逆に忌むべき存在とされる蛇。両者が一体となっている弁天信仰はたいへんに興味深い。

また、弁財天のモデルとなったインド神話のサラスヴァティーはその時点で蛇との関係は強くありませんから、弁財天と蛇との関係は日本の民俗が影響してのことかと思います。

日本人は蛇をどう捉えていたのか、じつに奥が深くて面白いテーマです。来迎院の弁財天にもなんとなく蛇の姿が見えるのでちょっとだけ収穫を得た気分です。

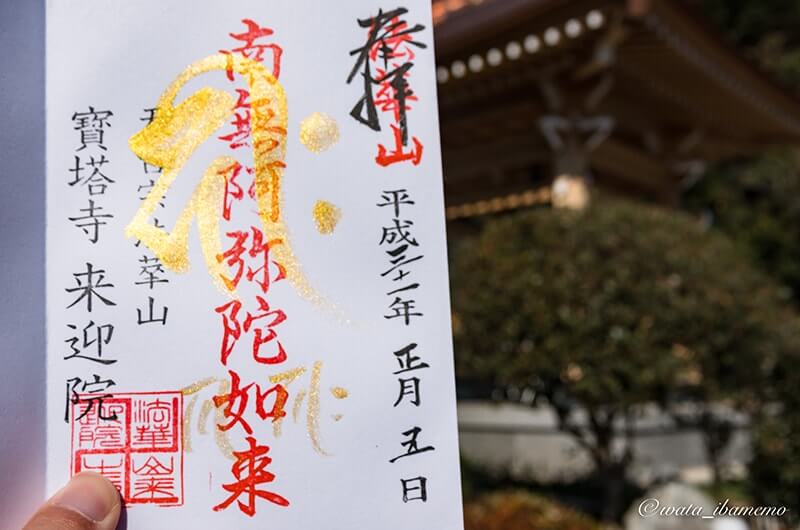

御朱印

来迎院の御朱印です。本堂向かって左手の庫裏でいただけます。祭事のときはお忙しいので避けたほうがよいでしょう。

綺羅びやかな一筆をいただきました。ありがたし!

・創建は戦国時代で御本尊は阿弥陀如来。境内に関東最古の多宝塔がある

・毎年12月29日に山伏が集まる火防まつりが催される

・御朱印は本堂手前、左手の庫裏でいただける

wata

wata

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城県の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ