wata

wata

- 茨城の発電所の歴史

- 2019年の集中曝涼のようす

- 旧町屋変電所内の展示内容

わたしたちが日常使っている電気。100年ほどさかのぼると発電所自体なかったんですよね。

茨城にはじめて電灯がともったのは明治40年(1907年)。水戸の火力発電所による発電で当時は衝撃的な出来事だったでしょう。先日、茨城の電気の歴史を教えてもらいながら現代の便利さをしみじみと感じました。

この記事では常陸太田市の集中曝涼で公開となった旧町家変電所と町屋発電所跡をご紹介します。国登録有形文化財です。知っておいて損はないですよ!

町屋発電所跡

里川沿いにある発電所と変電所跡

旧町屋変電所と町屋発電所跡は常陸太田市の西河内下町にあります。隣接していますが、近くに電車は走っておらず車でないといけない場所だと思います。

最寄りのICは常磐道の常陸南太田です。といってもICを下りてから25分ほどかかります。それが発電所の立地としてはよかったのでしょう。

町屋発電所跡について集中曝涼のガイドブックから引用します。

明治42年(1909年)、日立鉱山が電力確保のために町屋発電所を建設し、明治44年12月に太田・誉田・町屋地区に伝電灯が灯りました。県内では、水戸、笠間、土浦に次いでのことで、町屋に住む人は「電気を見たけりゃ町屋に行け」と誇りにしていたそうです。昭和31年(1956年)に変電所としての役目を終えましたが、平成11年(1999年)9月に国登録有形文化財となり、地域の人たちの手で大切に保存されています。

集中曝涼ガイドブック

少し話が飛んでいるので補足しますと、文化財として登録されているのは旧町屋変電所の建物と町屋発電所跡の地形などです。

水門や水圧鉄管などの跡

発電所跡は建物や機械があるわけじゃないので、解説がないとちょっとわかりにくいです。ものすご〜くざっくり説明すると、写真の上の方にある水門から鉄管を通って水が流れ込み、下の方にある水車を回して発電を行っていました。いわゆる水力発電ですね。

発電された電気は変電所に渡り、そこから電圧を調整して各地に送電されていた。。ということだと思います。間違っていたらごめんなさい。

ちなみに、この地にはじめてできた発電所は町屋発電所の北にある中里発電所です。そちらはまだ現役で稼働しています!

茨城の電灯と前島平氏

中里発電所の建設は”茨城の電気王”とよばれる前島 平氏を中心とする茨城電機株式会社によってはじまりました。しかし、思うようにいかず氏は建設途中の発電所を日立鉱山に売却。その資金を元手に水戸で火力発電所を建設しました。

水戸の火力発電所は中里発電所よりも早く完成しました。そして明治40年8月10日、水戸に県内ではじめての電灯がともったんです。

その後、明治44年に前島氏は中里発電所と町屋発電所を買い取り田・誉田・町屋地区に電灯がともりました。

wata

wata

敬神碑

敬神碑

「水門の近くにあるあの石はなんだろう」と近づいてみたら敬神碑でした。

石碑には大正5年(1916年)、発電所員が水戸市の別雷皇太神から分祀をしてお宮を建てたことが記されています。発電所には危険が付き物。神様に頼ろうとする気持ちがあったのかもしれませんね。

別雷皇太神を訪ねた際、雷神は五穀豊穣や雨乞いの神様として信仰されてきましたが、明治以降は電気の神様として信仰されるようになったと知りました。まさにそのことが書かれていたんです!

旧町家変電所

旧町家変電所

県内のカメラマンはご存知でしょう。銀杏まつりでおなじみの旧町家変電所です。さいきんはNHKの”ひよっこ”のロケ地にもなったので目にしたことのある方は多いかもしれません。

美しく整列した赤レンガ。同じ大きさのレンガを積んでいるだけかと思ったらとんでもない。レンガの積み方は国ごとに違っていて、こちらではイギリス積みを採用しています。長いレンガと短いレンガを段ごとに積む独特の方式だそうで。

こういうのは教えてもらわないと気づかないですよね。この日は集中曝涼だったのでガイドを務める学生ボランティアに教えていただきました。

旧町家変電所内部

変電所の中はかつての面影はほとんどありませんが。。いまはイベントなどで活用されています。

飾られている写真は当地の名所や行事です。近年は紅葉シーズンに行灯を並べる”行灯の赤レンガと銀杏まつり”を開催していてカメラマンにも人気なんです。

今年(2019年)は台風19号の影響で中止となってしまいましたが、来年復興することを願ってまた足を運びたいと思います。春の桜もとても美しいのでオススメです!

町屋石

町屋石

写真の他に”町屋石”についても紹介をしていました。まだらや笹模様になっている不思議な石です。日本で常陸太田と宇城市(熊本県)のわずか2ヶ所しかとれないのだとか。

県内では弘道館の種梅記の碑(1841年建立)や偕楽園の仙突台、虚空蔵堂(東海村)の牛や虎の像に使われています。

むかしは地元の方がお手製のダイナマイトで採掘していたのだとか。。かなり危険ですよね。もちろんいまは禁止されています。

町屋小学校校歌

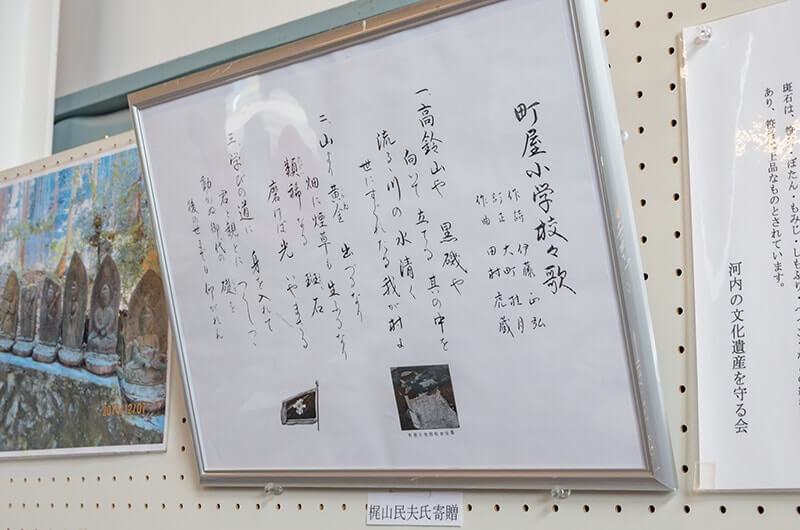

町屋小学校校歌の歌詞

昭和56年(1981年)に閉校した町屋小学校の校歌。素敵な歌詞なので注目しました。

町屋小学校校歌

1)高鈴山や 黒磯や

向かいて立てる その中を

流るる川の 水清く

世にすぐれたる わが村よ2)

山より黄金 出ずるなり

畑に煙草も 生うるなり

類稀なる まだら石

磨けば光 いやまさる3)学びの道に 身を入れて

君と親と つくしつつ

後の世までも 仰がれん

動かぬ御代の 礎と

後の世までも 仰がれん作曲:田村蔵

訂正:大町桂月

作詞:伊藤正弘

土地柄を満載していますよね。特に2番の歌詞がすごい。黄金は佐竹氏の資金源となった金山を示していると思います。

訂正の大町桂月はたまたまご縁があって関わってくださったそう。百年以上前の詩人・随筆家ですが、地元の方々はいまも誇りに思っているそうです。

アクセス

| 名称 | 旧町家変電所 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県常陸太田市西河内下町1382-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 常陸太田市公式 |

まとめ

この記事のまとめ

- 旧町家変電所と町屋発電所跡は国登録の有形文化財

- 2箇所は100年以上前に電灯をともすために作られた

- 旧町屋変電所では毎年秋に”行灯の赤レンガと銀杏まつり”を開催している

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。