wata

wata

- 由緒とご本尊

- とりで利根川七福神の毘沙門天について

- 御朱印のいただき方

茨城では常陸七福神や佐竹七福神、奥久慈大子七福神など七福神をテーマに寺社を参拝する企画がいくつかあります。御朱印がいただける寺社も多いので巡っている方は少なくないでしょう。

取手市には「とりで利根川七福神」があるんですよね。そしてやはり御朱印が頒布されております。今回取り上げる小文間の福永寺はあまり知られていないようなのでこの記事が参拝の参考になれば嬉しいです♪

福永寺とは

福永寺

由緒

開基は宥尊と伝えられる。

*境内の石碑より。『福永寺縁起』によれば天長元年の創建

ご本尊は毘沙門天王です。ほかに大日如来・不動明王・空海像を安置しています。宗派(真言宗豊山派)としての本尊は大日如来ですが、毘沙門天にはじまった寺院なので特に崇敬されています。

上記の由緒は平成に建てられた記念碑をもとにしています。当寺はだいぶ古くからあるのは間違いありませんが、火災によって記録のほとんどを失ってしまったようです。

『茨城の地名』では遺された『福永寺縁起』に毘沙門天象について次のように書かれているとあります。

毘沙門天像は寺に安置されていたが、時の領主玄超院殿祐賢は飛騨国から工匠を招いて堂を建て、八尺の毘沙門天王の木造を刻み、この本体は天下三体毘沙門の一つとして、古来多くの信者を集めた。

現在も非常に古い毘沙門天像が安置されていますが、それが上記のものであるかはわかりません。ただ、取手の七福神(とりで利根川七福神)のうち、当寺の像はもっとも古いと聞いたことがあります。

wata

wata

アクセス

取手は車でもちょっとだけアクセスに苦労します。最寄りのICは常磐道の谷原IC。下りてから約30分です。最寄り駅は常磐線の取手駅。5kmほど離れておりますのでタクシー必須でしょう。

駐車場は境内西側に広がっておりますので問題なく停められるかと思います。

| 名称 | 海中山 (明星院) 福永寺 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県取手市小文間4264 |

| 駐車場 | あり |

山門

山門

昭和末期に建てられた山門です。駐車場は本堂のすぐそばにあるので、ここからお参りする方は近所の方々がほとんどでしょう。わたしは雰囲気を味わいたいので回り込んじゃいますけどね。

参道の左手には巨大な銀杏がそびえています。もうちょっとしたら黄金色に輝いて非常に美しいかと思います。この日は11月29日でしたから、12月上旬がピークでしょうか。

『茨城の寺(一)』によれば、当寺は明治5年から28年にかけて小学校だったと伝えられます。当寺が属す『関東八十八ヶ所霊場』は修行の道場とのことですが、ある意味こどもたちの修行の場でもあったのですね。

本堂

本堂

山門と共に再建された本堂。なんとも立派ですね。大棟には真言宗豊山派の宗紋が輝きます。中央に五七の桐、その両脇に輪違い紋です。

扁額には山号の「海中山」。海中の山とは不思議な言葉ですが、由緒のところに書いたとおり、当寺の毘沙門天像が海中から湧き出てきた伝説に由来するのでしょう。

『茨城の寺(一)』では霞ヶ浦周辺の漂着仏の伝説をいくつか挙げており、当寺が低地にあったのはたしかで周辺が水辺であったことからそのような説に繋がったのではないかと述べています。

余談ですが、稲敷市の釣船寺の山号も海中山です。漂着仏伝説のある観音寺(美浦村)もそうなのですが、霞ヶ浦沿いの旧信太郡のあたりは観音信仰が盛んだったよう。

毘沙門天もまた化仏である観音さまのお姿のひとつとされることから、もとは霞ヶ浦に近い今より東方で祀られていたのかもしれません。あるいは江戸期までこのあたりは香取海だったので、その周辺の低地にあったとか。

いずれにせよ大きな歴史の変遷を感じる山号であることはたしか。想像の域を出ませんが、数少ない伝承のひとつですから覚えておきたいことですね。

毘沙門堂

鐘楼堂

本堂のご本尊にお参りしたら続いて右手の毘沙門堂へ。こういう言い方すると戦国武将の上杉謙信を思い出します。最強武将の呼び声高い謙信は自身を毘沙門天の化身だと称していました。兜の「毘」の文字は有名ですよね。

堂の途中、右手には鐘楼堂が見えます。梵鐘には真壁町の小田部鋳造の物師の名がありました。関東の梵鐘といえばお小田部鋳造です。

毘沙門堂

年季の入った毘沙門堂。柵が朱色に染められているのは退魔のためでしょうか。建物は素朴ながら篤い信仰が見えます。

とりで利根川七福神の毘沙門天像

堂右手の像は「とりで利根川七福神」の毘沙門天像です。当寺には古くから毘沙門天像がありますが、企画にあわせて新造したのでしょう。各像は微妙に趣が異なっており、当寺の場合は実在のモデルがあるように感じます。

ミニミニ毘沙門天像

堂内の本尊は何度か作り変えられているといいますし、過去の仏像に関係するのかもしれませんね。とにかくいい味してると思います。足元には大量のミニ毘沙門天が並べられていました。たくさんあるとご利益が増えるとか??

毘沙門天像

毘沙門堂の本尊はこちら。思いのほかカラフルで初見は驚きました。分かりにくいのですが、足元にはおなじみの邪鬼が一体いるようです。ふつう邪鬼は二体いてそれぞれ藍婆と毘藍婆といいます。あわせて天邪鬼ですね。

左手に持っているのは宝燈、右手は戟という武器です。宝燈には仏教の教えのすべてが詰まっていますから、それを見つめて仏教を守護するのです。毘沙門天の「天」は天部の意味で仏教を守護する神の立場を示しています。

天部は仏教に教化された存在なので元不良もいたりしますが。。毘沙門天はマジメです。説法をしっかりと聞くので「多聞天」の異名を持ちます。ちなみに持国天、増長天、広目天と共に四天王に数えられます。

戦国時代は武神として崇敬を集めましたが、江戸時代になってからは財宝神として注目されました。弁財天もそうなのですが、戦に強い神は頭もいいとされていてお金を集める能力にも長けていると考えられたようですね。

当寺は『関東八十八箇所霊場』の茨城霊場とされており、毘沙門天像について以下のような説明がされています。

境内には毘沙門堂があり、堂内には桐の一木造りの毘沙門天像が祀られている。さらにその胎内には、上述した閻浮檀金の毘沙門像が秘仏として納められている。また桐の木像は仏師運慶25代の系統を継ぐ福田喜兵衛兼永の作として背部に記録がある。

作者については分かりませんが、胎内仏については『茨城の寺(一)』にもあるのでその通りなのでしょう。なお、同書によれば写真の木造は貞享4年(1687年)1月6日のものでこれまで何度も作り変えられたそう。

空海像とミニ毘沙門天像

『毘沙門天王功徳経』によれば、毘沙門天が福徳を与える際には以下の条件があるとされています。

- 親孝行のため

- 人知れず善行を積むため

- 国のため

- 周囲の人のため

- 心の安らぎのため

どうやら自分の欲望のためだけに願ってもダメみたいで、自分に関わる人々のためであれば力を貸してくれるようですね。こうした性格は荼枳尼天(お稲荷さま)と真逆で面白いところです。

あまり欲張らずに周囲の人々と幸せになろうといった気持ちでお参りするのがいいみたいですよ。気楽に足を運んでみてくださいね。

新四国相馬霊場八十八ヶ所霊場

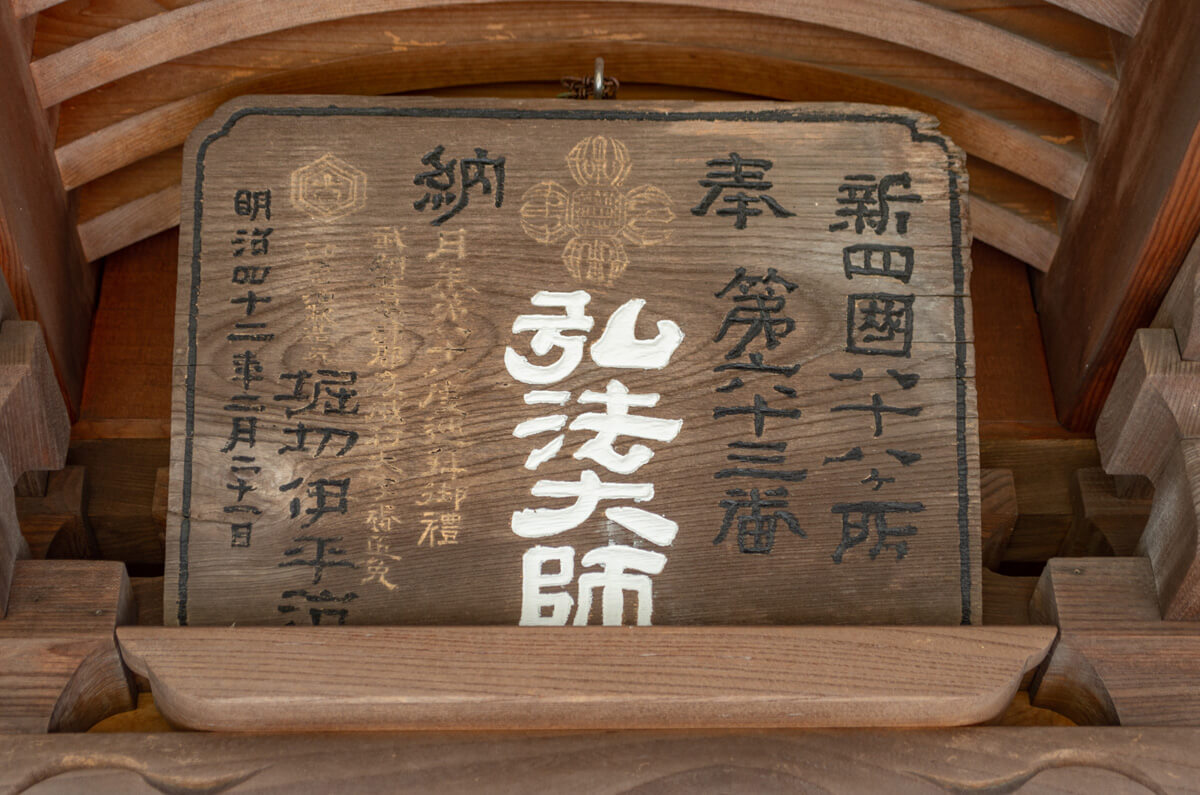

新四国相馬霊場八十八ヶ所霊場(左)

当寺は新四国相馬霊場八十八ヶ所霊場の63番目に数えられています。境内西にその霊場があり、弘法大師(空海)の像が安置されています。

霊場は空海を開祖とする真言宗以外の寺社にもあるため、当寺は本格的といえるかもしれませんね。

霊場の扁額

ところで、平安期に当寺を創建したと伝えられる宥尊は真言宗の名僧と同名です。城里町の小松寺の中興にあたったなどを伝えられているとおり中世の歴史人物ですから、両者は同一人物とは考えられません。

ただ。。考証は別として同一人物として捉えらる人が多かったなら、当寺は中世になんらかの大きな変化があったことを示すのではないでしょうか。それこそ中興されたとか本来の意味の創建だったとか。

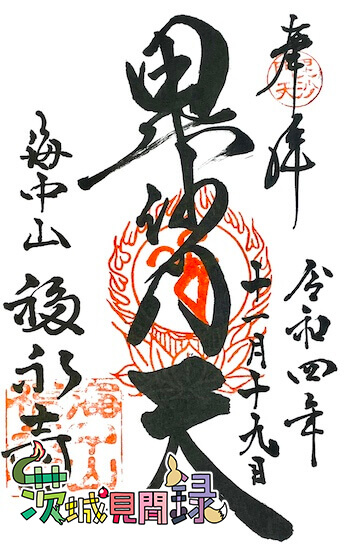

御朱印

福永寺の御朱印

とりで利根川七福神に数えられる毘沙門天の御朱印です。

本堂の向かって右手に授与所がありますのでお声掛けください。休憩所も兼ねておりますので腰を掛けたり水分補給もさせていただけます。

まとめ

参考文献

茨城の寺(一)/今瀬文也

茨城県の地名/編:平凡社

仏尊の辞典/大森善成

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ